企業競争力を高めるためには、企業の未来像や大切にしたい価値観を従業員に理解してもらい、全社で同じ方向を向いて仕事に取り組んでいく必要があります。また、株主や投資家といったステークホルダーに対して社会にどのような価値を提供するのかを説明し、共感や支持を得ることも不可欠です。

企業は「何のために自社は存在するのか」というパーパスを明確にして、それを軸としたブランディング戦略を行うことで、良質な商品やサービスの提供、ひいては企業競争力の強化につながります。

本記事では、注目を集めている「パーパス経営」について、概要からメリット、成功のポイント、企業の成功事例までを網羅的に解説します。

「パーパス経営」の基本を理解する

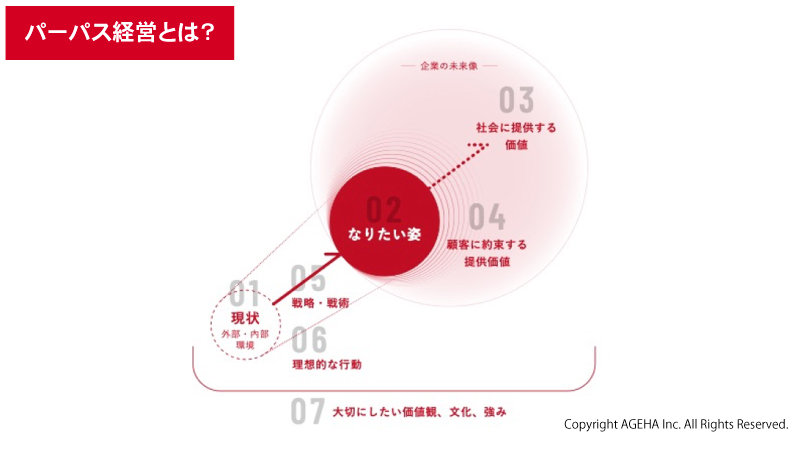

パーパス経営とは、「何のために自社は存在するのか」「顧客や社会に対してどのような価値を提供するのか」という企業の存在意義(パーパス)を明確に掲げ、それを経営の軸に据えることを指します。

パーパスを軸にすることで、従業員・株主・投資家といった社内外のステークホルダーから共感が集まり、賛同や協力を得やすくなります。その結果として、顧客に良質な商品・サービスを提供することにつながります。

企業の未来像を体現するためには、パーパスの要素となる「企業のなりたい姿」「社会に提供する価値」「顧客に約束する提供価値」を掲げることが大切です。

なぜ今、パーパス経営が重要なのか?3つの時代背景

パーパス経営が現代の企業活動で重視される背景には、主に以下の3つの変化があります。

1.VUCA時代の変化に対応する

現代は、グローバリゼーションや常に更新される最新技術など、さまざまな物事が目まぐるしく変化するVUCAの時代です(Volatility:変動制、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)。

予測困難な時代に企業が対応するためには、確固たるブレない軸、すなわちパーパスが企業の存続に不可欠となります。

2.多様化する価値観を束ね、同じ方向を向くため

ダイバーシティの推進により、企業には異なる文化や価値観を持つ人材が集まっています。そのような中でも、全従業員が共通認識を持ち、同じ方向を向いて企業活動を行うことが欠かせません。パーパスはそのための共通言語として機能します。

3.ブランド価値でコモディティ化を防ぐ

多くの市場で技術や品質が均質化し、製品やサービスだけで他社と差別化することが難しいコモディティ化が進んでいます。だからこそ、企業が目指す未来像への共感が、他社との決定的な差別化要因となるのです。

パーパス経営がもたらす5つのメリット

パーパス経営を実践することで、企業は主に以下の5つのメリットを得られます。

1.商品・サービスの付加価値を高める

パーパスへの共感は、商品やサービスに以下のような付加価値をもたらします。

- 従業員が「自分の業務が社会貢献につながる」と実感し、意欲的に仕事に取り組むようになる。

- 顧客が「商品を通じて社会貢献を応援したい」と感じ、ファンになることで、価格競争に陥らない関係性を築ける。

2.共感を起点に、協業の機会を生み出す

パーパスに込めた想いやストーリーを発信することは、考えを同じくする他企業との協業機会へとつながります。

たとえば、クラウドファンディングサイト「Makuake」を運営する株式会社マクアケと、ソーシャルリクルーティングサービスを展開するウォンテッドリー株式会社の2社は、互いの企業の思想への共感をきっかけに、2023年1月より業務提携を開始しました。このように、パーパスは企業間の新たなコラボレーションを生み出す可能性を秘めています。

参考:ニュースイッチ,「共感」を軸に業務提携する2社に聞く、「共感の経済圏」とは何か?

3.インナーブランディングで従業員のエンゲージメントを深める

全従業員に対して企業が目指す未来像を共有し、「自分たちの仕事がどう社会に貢献しているか」を理解してもらうことは、従業員のエンゲージメントを深めることにつながります。

これは、企業の価値観を社内に浸透させる「インナーブランディング」活動そのものです。

関連記事:『インナーブランディングとは?手順や注意点、企業の成功事例などを紹介』

4.採用のミスマッチを防ぎ、企業イメージを向上させる

自社のパーパスを公開することは、その思想に共感した求職者からの採用応募を増やし、採用後のミスマッチを減らす効果があります。結果として、「同志となる人材が集まる企業」としてのイメージ向上にもつながります。

5.判断の軸を作り、意志決定のスピードを加速させる

組織全体で「私たちの会社はどこに向かっているのか?」というパーパスが共有できていると、それが明確な判断基準となり、意思決定のスピードが上がります。ひいては組織全体の生産性向上にも貢献します。

パーパス経営を成功に導く4つのポイント

パーパス経営を策定するだけでなく、それを真に企業価値につなげるためには、以下の4つのポイントが重要です。

ポイント1.企業の「独自性」を言語化する

パーパスとして企業の未来像を表現する際は、企業の独自性を意識することが不可欠です。どの企業でも言えてしまうような言葉では、ステークホルダーの心に響きません。自社ならではの歴史や強みを反映した、魅力的な言葉でパーパスを掲げましょう。

ポイント2.経営層が「本気度」を発信する

パーパス経営の成否は、経営層のコミットメントにかかっています”。社内報やポスターだけでなく、経営層が”自らの言葉で”、熱意と覚悟を持ってメッセージを伝え続けることで、ステークホルダーの”関心と信頼を獲得できます”。

ポイント3.パーパスを具体的な「行動」で体現する

パーパス経営における最大の失敗は、策定しただけで”行動が伴わないことです。これは「パーパスウォッシュ」と批判され、企業のブランド価値を大きく毀損しかねません。このような事態を避けるためにも、パーパスを象徴する具体的な取り組みを必ず実行し、その姿勢を示していくことが大切です。

ポイント4.結果だけでなく「プロセス」も共有する

パーパスに基づく活動は、成果だけを報告するのではなく、課題も含めたプロセスを共有することが重要です。”現在の取り組み状況を正直に伝える”ことで、企業の透明性が高まり、共感を通じたファン獲得にもつながります。

パーパス経営の成功事例

ここでは、実際にパーパス経営を推進し、成果を上げている企業の事例をご紹介します。

株式会社セブン銀行

株式会社セブン銀行はセブン&アイ・ホールディングス傘下の銀行です。

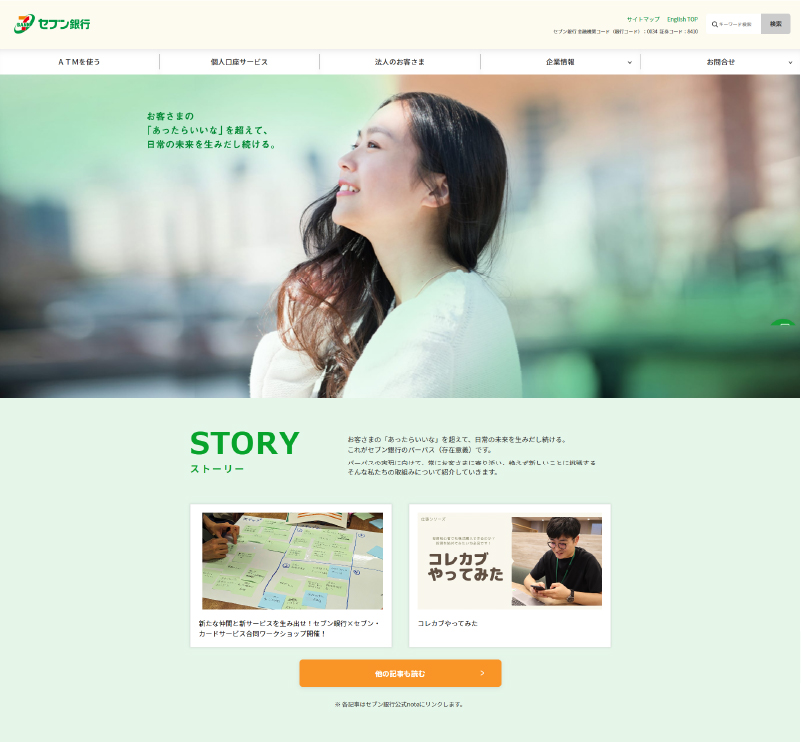

2021年の設立20周年を機に【お客さまの「あったらいいな」を越えて、日常の未来を生み出し続ける。】というパーパスを新たに策定しました。パーパスを掲げるだけでなく社内外に発信・浸透させ、セブン銀行の商品・サービスを利用する顧客はもちろん、そうでない人や社員などファンを増やしていくための取り組みを日々行っています。

社外への取り組みとして、セブン銀行のファンを増やすためにホームページリニューアルを行い、パーパスを全面に押し出してブランディングを重視した構成にしています。

社内向けの取り組みでは、同社で働くあらゆる部署の人たちに、パーパスを実現する具体的な手法を共有してほしいという想いから、全部署・全社員参加型コンテストである「パーパスアワード」を開催。誰もがパーパスについての想いを話し合い、共有していることから「社員一人ひとりがパーパスの考えが深まり、浸透度が高まった」と述べられています。

参考:セブン銀行【社長×社員対談】パーパスを作っただけでは終わらない 社外・社内にパーパスを広げていく

SOMPOホールディングス株式会社

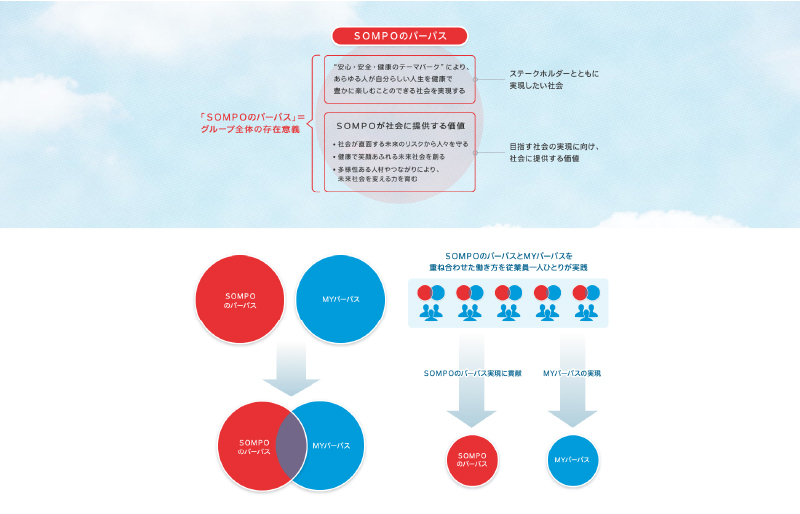

SOMPOホールディングス株式会社は、国内損保、海外保険、国内生保、介護・シニア、デジタルという5つの事業を展開する保険・金融グループです。

同社は、「ステークホルダーとともに実現したい社会」と「目指す社会の実現に向け、社会に提供する価値」を掲げ、両方で「SOMPOのパーパス」を表しています。

このパーパスを浸透させるために、社員一人ひとりの意識改革を重視しており、経営陣自らが従来の「会社の中の自分」から「自分の中の会社、仕事」という考え方のパラダイムシフトを図る重要性を社員に発信してきました。

また、グループの社員一人ひとりに、自分自身の人生の意義や目的、働く意義であるMYパーパスの策定を促進。社員がMYパーパスを実現するために働くことで、自律・自走の状態が生まれ、エンゲージメント向上、さらにSOMPOのパーパス実現に繋がるという考えから、MYパーパスを軸とした企業文化変革を実行しています。

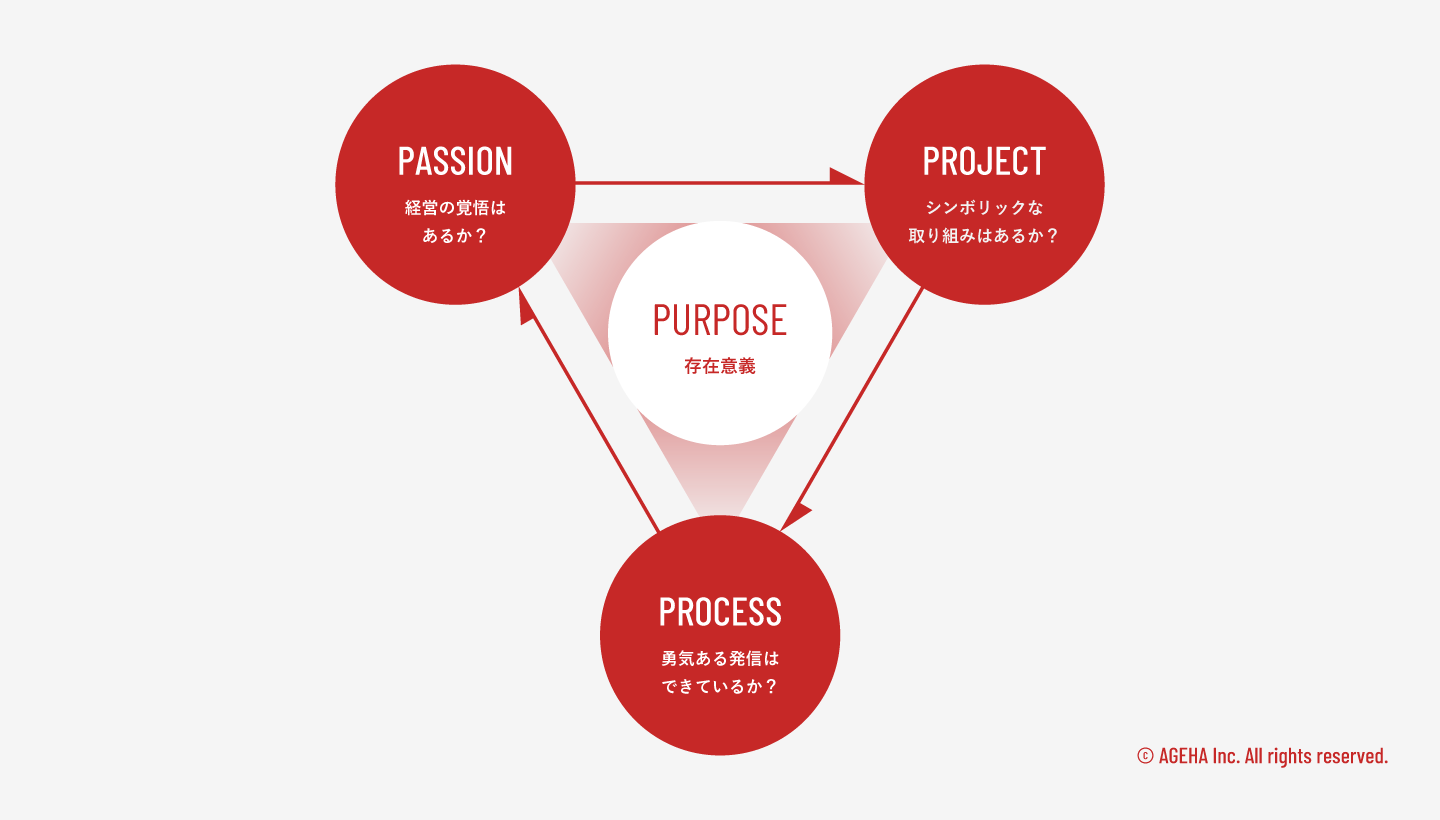

共創を実現するパーパス運用論「3P」🄬

弊社は、さまざまなステークホルダーを巻き込み、サステナビリティ経営への取り組みとビジネスを加速させるためのフレームワークである、共創を実現するパーパス運用論「3P」®を公開しています。

SDGs・ESG・CSVといったテーマへの関心が世界的に高まっており、多くの日本企業もその活動の根幹としてパーパスを策定したものの、具体的な取り組みは遅れを取っているというのが現状です。

世界中の企業に求められるサステナビリティ経営は、自社だけでは実現できず、お客様・サプライヤー・従業員・求職者・投資家など、すべてのステーホルダーとの「共創」による価値創出が欠かせません。現在多くの企業が掲げるようになった「パーパス(存在意義)」ですが、共創を実現するためには、パーパスに沿った3つのP(パッション、プロジェクト、プロセス)を意識した行動により、「共感」を生むことが重要です。

“共創を実現するパーパス運用論「3P」🄬”は、本記事で解説しているパーパス経営に関する内容も含まれていますので、フレームワークとしてご活用ください。

※共創を実現するパーパス運用論「3P」は株式会社揚羽の登録商標です。

>>【サステナビリティ経営をさらに加速する】“共創を実現するパーパス運用論「3P」🄬”を公開。

>>パーパス運用論「3P」事例付きワークシートのダウンロード

まとめ

本記事で解説したように、パーパス経営とは、企業の存在意義を明確に掲げ、それを軸に経営を行うことです。これにより、従業員、株主、投資家から共感を集めて協力が得やすくなり、結果として良質な商品・サービスを提供できるようになります。

多くの企業がパーパス経営に取り組む中で、「自社独自の魅力をどのような言葉で伝えれば良いのだろうか?」「どうやってパーパスを理解してもらい、浸透させていけば良いのだろうか?」といった課題に直面することも少なくありません。

パーパス経営に関する課題がございましたら、ブランディング支援を専門とする弊社までお気軽にご相談ください。