2025年4月17日(木)に、「共感を生む経営計画コミュニケーション ~社員視点から考える、腹落ちする伝え方~」と題したセミナーを開催しました。株式会社揚羽で多くの企業の組織変革・浸透支援を手掛けるブランディングコンサルタントの澁谷 真が登壇し、社員一人ひとりの主体的な行動を促す経営計画浸透の重要性や具体的な浸透のさせ方、おすすめの施策などについて独自のノウハウを交えながら解説しました。

本セミナーレポートでは、講演の主要なポイントをまとめ、貴社の経営計画浸透にお役立ていただける情報をお届けします。

なぜ今、経営計画の「浸透」が重要なのか?

経営計画とは、自社の目標やビジョンを明確にし、その実現のための戦略や行動計画を具体的に示したものです。経営計画に沿って社員が行動することで、企業が目指す姿への共通認識を持って行動できるようになります。

経営計画の浸透が重要な理由は、組織が戦略を深く理解・共感した上で、しっかりと実行していくためです。戦略があるだけではその重要性や意味を理解されないため実行に移せず、成果にもつながりません。

経営計画が浸透している状態とは、組織が戦略を「腹落ち」させられている状態といえます。

ここでいう腹落ちとは、社員が経営計画を頭と心で納得できており、次の行動に自然と移れる状態です。頭で理解しているだけでなく、共感できているかがポイントになります。

コストをかけてまで浸透させる必要はある?~費用対効果の観点から~

経営計画の浸透は、コストをかけてまでやる必要がないと感じる方もいるでしょう。しかし、浸透はコストをかけてもやるべき経営戦略の一つといえます。

なぜなら、経営計画が実行されることは、結果として企業の利益に直結するからです。浸透させないと、戦略が実行されない状態と同義といっても過言ではなく、費用対効果を考えれば、浸透にコストをかけることに損はありません。

経営計画の浸透にコストをかけることで、経営計画が腹落ちしやすくなり、経営計画の実行につながっていきます。経営計画が腹落ちすることのメリット・しないことのデメリットからも、経営計画にコストをかける重要性がわかるでしょう。

| 腹落ちすることのメリット | 腹落ちしないことのデメリット |

| ・社員が主体的に動く ・組織の一体感が生まれる ・経営計画の実行力が向上する ・自律的な改善活動が促進される ・変化への対応力が向上する |

・計画が形骸化する ・迷走し、方向性がズレる ・モチベーションが低下する ・部門間の連携が悪化する ・優秀な人材の離職リスクが高まる |

経営計画の浸透は「社員目線」でのコミュニケーションが鍵

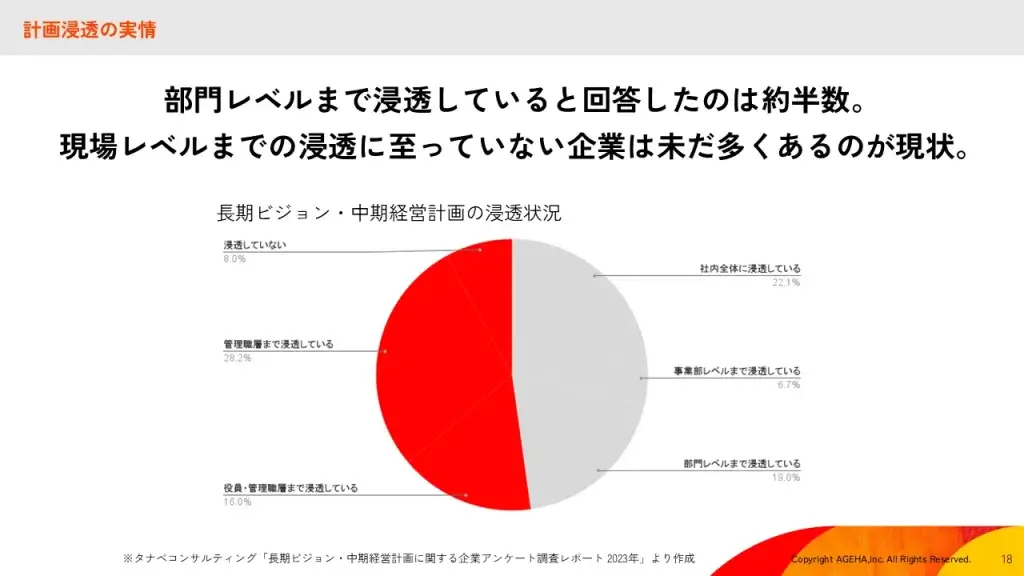

経営計画は「資料があるから読めばいい」「説明会で伝えれば理解できる」と思われがちでしょう。しかしそれだけでは浸透は難しく、実際に多くの企業で長期ビジョン・中期経営計画は思ったより浸透していない状況にあります。

とくに、現場レベルまでの浸透はより難しい状況にあることがうかがえます。

というのも、経営計画は経営層といった組織の上部で検討されるものであるからです。経営層が見えている景色や考えていることを現場レベルに落とし込むことは容易ではありません。

たとえば、経営計画を現場に伝えるために、説明資料を配布する企業は多いでしょう。しかし、実際には説明資料を読んでいなかったり、読んでもよくわかっていない、内容はわかったけど業務とどう連動させればいいかわからないと感じている社員が多いのが実情です。

この状態が続くと、社員の当事者意識は薄れ、経営計画に取り組む主体性や組織の一体感が醸成されず、経営計画の実行力も高まりません。

なぜ経営計画は現場まで浸透しにくいのか?~階層間のギャップ~

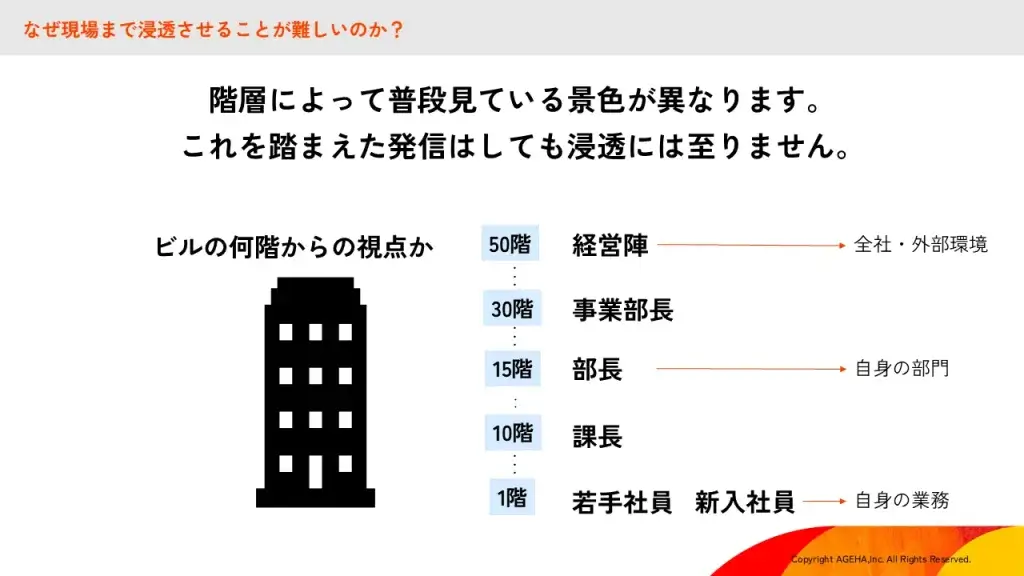

経営計画を現場まで浸透させるのが難しい理由は、階層によって見えている景色が異なるためです。

組織の階層をビルに例えると、イメージしやすいでしょう。

経営計画を主に策定していくのは、ビルでいうと50階にあたる経営陣です。経営陣は外部環境もふまえて会社全体を俯瞰する立場にあります。その視点は現場とは大きく異なり、両者の間にギャップが生まれている状態です。

階層によって視点が違うのはある程度仕方がないことであるため、それぞれの視点を捉えた上で発信する必要があります。

説明会や資料だけでは受け手が腹落ちできる伝え方ではなく、経営陣からの一方的な情報伝達となってしまい、浸透には至りません。

経営計画を効果的に浸透させるには?~パーパス・ビジョンとの連動~

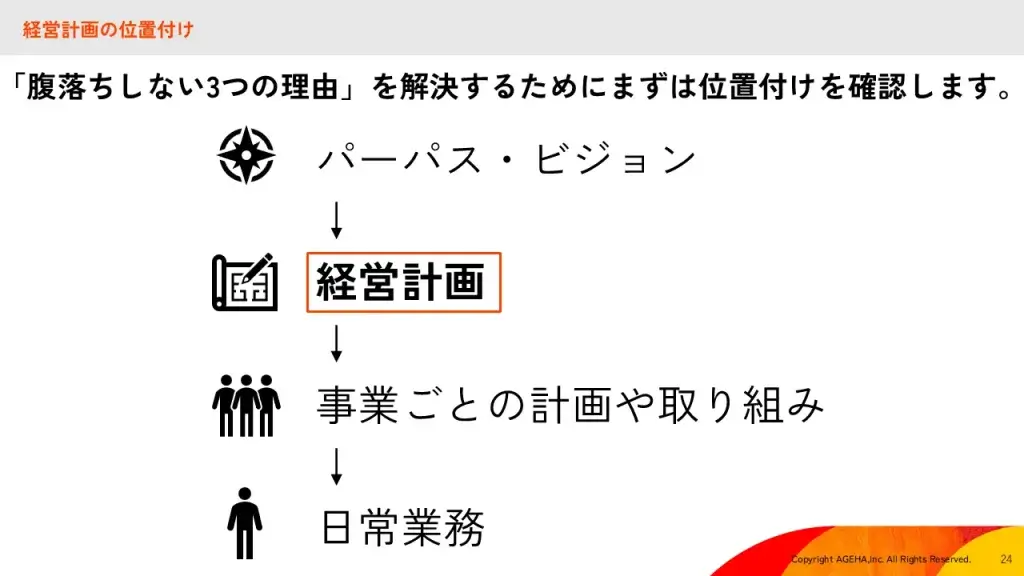

経営計画を浸透させていく上では、経営計画の位置付けを理解することもポイントです。

経営計画の根底には、企業が向かいたいところ・ありたい姿を示すパーパス・ビジョンがあります。そして、パーパス・ビジョンの実現のために時間軸に区切って計画に落とし込んだものが経営計画です。この経営計画が事業ごとの計画や取り組みに反映され、日常業務に落とし込まれていきます。

社員視点で考える腹落ちしない理由の一つに「この計画になった背景がわからない」ということが挙げられます。今の経営計画になった背景を伝えるためには、パーパス・ビジョンの明確化・浸透も不可欠です。つまり、経営計画の「なぜ」を共有することが重要です。

経営計画浸透のキーマンは「管理職」

経営計画の浸透のキーマンとなるのは、経営陣と現場の中間に位置する管理職層です。管理職層は経営陣との対話の機会もあり、現場と直に触れている立場にあります。両方の階層が見えており、橋渡しする存在ともいえます。

管理職層が経営層の考える経営計画について噛み砕き、自身の言葉で現場に伝えていくことが、経営計画の現場浸透には欠かせません。管理職自身がまず経営計画に深く共感し、その意義を自分の言葉で語れるようになることが第一歩です。

経営計画浸透のためのおすすめ施策~具体的なアクションプラン~

経営計画を浸透させるためにできる施策はさまざまです。ここでは、経営計画を浸透させるためにおすすめの施策をご紹介します。

パーパス・ビジョンを伝えるエモーショナルなムービー

動画は視覚的、そして感情的に訴えかけられる手法です。経営計画の浸透においては、経営計画の背景にあるパーパスやビジョンをエモーショナルに伝えられます。

説明資料や口頭説明といった言葉だけの伝達手法では、抽象的でイメージしにくい部分もあります。動画なら言葉を視覚的に捉えられ、かつ経営計画の内容をポジティブに伝えられるのがムービーです。社員の心を動かし、共感を呼ぶストーリーテリングが効果的です。

行動変容を促す「Before/After」ブック

これまでのアクションとこれから取るべき理想的なアクションを集約したコンテンツです。経営計画を実現するうえでは、そのために個々の意識や行動を変えていく必要があります。Before/Afterを伝えるブックでは、これまでとの対比により、変えていくべき行動を具体的に伝えることが可能です。具体的なシーンを提示することで、社員が自分ごととして捉えやすくなります。

社員向けの「接続」ワークショップ

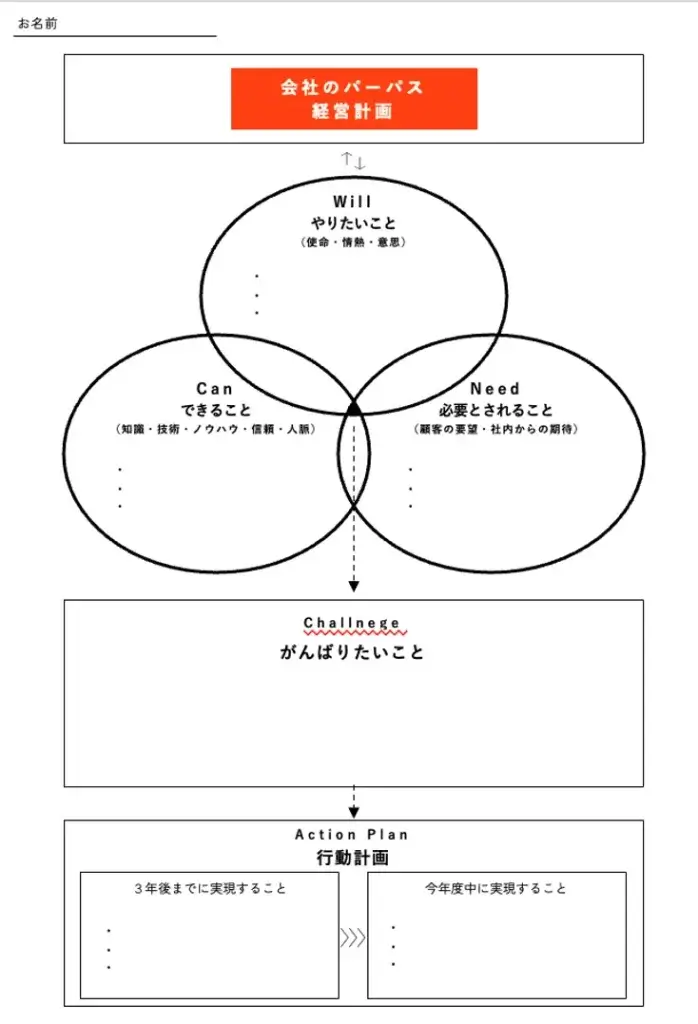

「接続」ワークショップは、社員向けに実施するワークショップです。

説明パートとワークパートの2部で構成され、パーパスと経営計画の一連のつながりを自分の言葉で再解釈しながら理解していける機会となります。経営層や管理職層がパーパスと経営計画について説明した上で、以下のようなワークシートを使用して自分だったら「何ができるか」までつなげて考えていきます。

管理職向けの「伝え方」ワークショップ

「伝え方」ワークショップは、管理職層向けに実施されるワークショップです。経営計画を社員にどのように伝えるのかを考える場であり、社員に伝えるためのワークシートや具体的な施策も提供します。

経営計画浸透の鍵は、管理職が現場に自分の言葉で語れるかどうかです。管理職層に対してもしっかりと考える機会を設けることで、経営計画への解像度が高まり、現場への浸透の質を高めることが可能となります。

なお、ワークショップは対面での実施が効果的ですが、会社の規模が大きいと難しい場合もあるでしょう。そうした場合には、事前撮影したワークショップの動画を社内イントラなどで配信し、自分でワークをしてもらうのも一つの方法です。自社の状況に合わせて、社員が参加できる方法でワークショップを開催する工夫が必要となります。

【Q&A】経営計画の浸透に関するご質問

Q1:社長やCxOがタウンホールミーティング等で浸透を進める際のポイントは?

A:一方的な説明に終始せず、社員の腹落ち感を重視した雰囲気作りが大切です。傾聴の姿勢を示し、疑問や本音を話してもらう時間を設けることが効果的です(例:時間の半分を質疑や意見交換に充てる、説明と本音トークの2部制にするなど)。事前の映像投影などで場の雰囲気を作るのも良いでしょう。

Q2:管理職が部下とコミュニケーションを取る際の注意点は?

A:経営計画をそのまま伝えるのではなく、管理職自身が「自分の部署ではどういうことか」を自分の言葉で語ることが重要です。管理職の計画への前向きな姿勢も部下に伝わります。

Q3:役員・本部長と社員の意識の隔たりを埋める最初のステップは?

A:タウンホールミーティングやキャラバン形式での対話集会が有効です。役員や本部長が「本気で向き合っている」という真剣な姿勢(汗をかく姿)を社員に見せることが重要です。食事会など、よりフランクな場を設けるのも一つの方法です。

Q4:社員が計画の意図を理解し、行動に結びつけるための働きかけは?

A:「認知→理解→共感→行動」の浸透フェーズに合わせた施策の使い分けが鍵です。

・認知・理解: ブック配布、社内イントラ掲載

・共感: 想いを伝える映像コンテンツ

・行動促進: ワークショップ、研修

日々の意識付けにはポスター掲示や評価制度への反映も有効です。また、社員が計画について「話す機会」「アウトプットする機会」(例:部門ミーティングでの対話、採用活動での説明、社内報での座談会など)を設けることも効果的です。

本セミナーの録画を公開しております。視聴ご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。お申込み後、すぐに視聴いただけます。