2025年9月17日(水)に、「一体感のある強い事業部づくりへ−事業部ビジョンの言語化と自分ゴト化−」と題したセミナーを開催しました。株式会社揚羽のブランディングコンサルタント 應本 幸紀が登壇し、事業部や部門の方針を示す必要性や効果、理念・方針の作り方と浸透活動や事例について解説しました。

本セミナーレポートでは、社員一人ひとりが主体的に動き出す「事業部ビジョン」の作り方から、それを組織に根付かせるための具体的なステップを、成功事例を交えて詳しく解説します。

事業部ごとの理念が必要な理由

会社全体の理念を再構築した後は、次のステップとして事業部ごとの理念体系を構築することが重要です。

なぜなら、会社全体の理念は抽象的なため、社員が日々の業務と結びつけて理解するのが難しいからです。たとえ会社全体の理念に異論がなくても、「具体的に何をすればいいのか」がわからず、行動に移せない社員は少なくありません。

会社の理念は、各事業部がそれぞれの業務を通じて実現し、確立していくものです。そのため、会社全体の方針が決まったら、各事業部でも独自の使命、未来像、価値観、行動指針を具体化する必要があります。

事業部ごとの理念は、さらに具体的かつ細分化されるため、社員は自分たちの業務とのつながりを明確に理解できます。「この行動が会社の未来につながる」という実感を持つことができ、理念を「自分ごと」として捉えやすくなるのです。

理念・方針が組織にもたらす効果

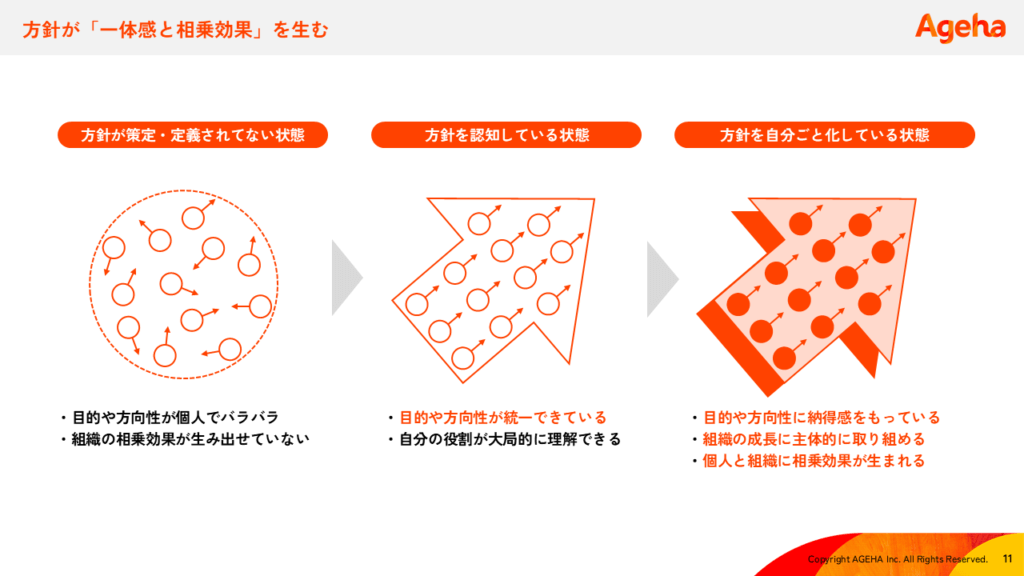

理念や方針が組織にもたらす最も大きな効果は、一体感と相乗効果を生み出すことです。

理念や方針が定義されていない状態では、社員一人ひとりの目的や方向性がバラバラになり、組織としての力を最大限に発揮できません。しかし、明確な理念が浸透している状態では、全員が同じ方向を向くことができます。

また、社員が理念を単に「知っている」だけでなく、「自分ごと」として捉えている状態が理想です。この状態では、社員は理念を理解し、共感しているため、組織の目的や方向性に納得感を持って主体的に行動できます。

社員が主体的に動けるようになると、個人と組織の間で相乗効果が生まれます。これにより、組織全体の力が大きく向上し、より高い目標を達成できるようになるのです。

理念・方針は構築して終わりではない

理念や方針は、ただ作るだけでは意味がありません。組織に一体感と相乗効果を生み出すためには、社員一人ひとりがそれを「自分ごと」として捉えられるよう、継続的に浸透させる取り組みが不可欠です。

せっかく策定した理念が、ただのスローガンとしてオフィスに飾られて終わらないよう、以下の5つのステップを段階的に進めていくことが重要です。

| ステップ | このステップでよくある社員の状態 |

| ①任意 | ・理念・方針があることを知らない ・存在は知っているが覚えられない、興味がない |

| ②理解 | ・理念・方針の存在は知っているが、抽象的かつ複雑でよくわからない |

| ③共感 | ・理念・方針の内容は理解しているが、それに沿う意義がわからない |

| ④行動 | ・理念・方針を体現するために何をしたらいいのかわからない ・行動しても何も変わらないと思っている |

| ⑤相互理解 | ・周りも特に意識していないので、理念・方針に沿って行動する意義を理解できていない |

浸透活動では、各フェーズにおける社員の心理状態や課題を細かく把握することがポイントです。その課題を取り除きながら、3年〜5年という中長期的な視点を持って、地道に理念を社員に定着させていくことが求められます。

そもそも事業部の理念・方針はどう作る?

事業部単位の理念体系とは、会社全体の理念をベースに、各事業部としての使命、未来像、価値観、行動指針を明確にしたものです。

事業部単位での理念体系を構築するにあたって、「何から始めればいいのか」「どうやって作ればいいのか」「作った後はどうすればいいのか」といった疑問が生じるケースが多いでしょう。

ここでは理念・方針を新たに作る場合と、すでに存在する場合の2つのパターンに分けて、その作り方とポイントを解説します。

理念・方針を新たに構築する場合

事業部の理念・方針を新たに構築する場合、まずはインタビューやワークショップ、アンケートなどを通じて、組織が本来持つべき「コアバリュー(中核的な価値)」を導き出すことから始めましょう。

揚羽では、こうした手法で得られた情報を整理・構造化することで、組織の強みや文化、社員の想いといったストーリーを明確にしてから言葉作りを行なっています。

| ステップ | 施策 | 概要 |

| ① | インタビュー | 社内のキーパーソンを中心に、組織の強みや風土、仕事の意義について紐解くインタビューを実施。お客様や現場社員など、多角的に評価や意義、優位性を探っていく。 |

| ワークショップ | 次世代メンバーを集めて、現在の価値と未来の価値を洗い出し、組織の将来的なビジョンについて意見を出し合う。 | |

| アンケート | 組織の全ての社員を対象としたアンケートを実施し、現場が抱く組織の強みやカルチャーへの想いを集めるとともに、理念・方針策定・浸透プロジェクトへの参加意識を醸成する。 | |

| ② | 価値の構造化 | 調査で集まった情報をもとに、組織の価値を構造的に整理していく。今後のフレーズのもとになる「組織のコアバリュー(中核的な価値)」をまとめていく。 |

| ③ | フレーズ策定 | コアバリューをもとに、各フレーズを作成し、表現・説明ともに納得のある言葉を作っていく。

【作成するフレーズ】 |

事業部の理念や方針を新たに構築する場合、いきなり言葉を考え始めるのは得策ではありません。なぜなら、その言葉が生まれた背景や理由が不透明になり、社員が納得しにくくなるからです。

言葉集めと構造化のプロセスを経ることで、説得力のある言葉を作り出すことができ、社員は理念や方針に納得しやすくなります。

既に理念や方針がある場合

すでに理念や方針を策定し、言葉づくりまで終えている企業もあるでしょう。その場合の次のステップは、理念をいかに社員に浸透させるかです。

浸透活動では、「認知」〜「相互理解」までの流れの中で、「どこまで実現できているか」「どこに課題があるか」を見極めながら必要な施策を検討していく必要があります。

| ステップ | 組織側が提供すべきこと | 社員側がやるべきこと |

| ①認知 | 理念・方針への接触機会を増やす | 自らも組織の未来を考える |

| ②理解 | 策定した理念・方針に行き着いた背景を示す | |

| ③共感 | 自らも組織のための行動を考える | |

| ④行動 | 具体的な行動例を示す | |

| ⑤相互理解 | 意識・行動のロールモデルを提示・賞賛する |

施策を検討する際は、組織から社員へ、そして社員から組織へという双方向のコミュニケーションを意識した取り組みが不可欠です。理念や方針は、一方的に押し付けられるものではなく、「未来の組織を創るために、一人ひとりが主体的に育むもの」だという意識を、さまざまな施策を通じて醸成していくことが成功の鍵となります。

事業部単位の理念体系づくりの事例

揚羽が支援したパーソルホールディングス株式会社における、グループIT本部の理念体系づくりの事例を紹介します。

同社では、中期経営計画2026において「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を掲げています。この経営方針に伴い、グループ共通のインフラ・セキュリティを担うグループIT本部は急速に組織を拡大しました。しかし、組織が大きくなるにつれて、一体感や統率力の維持が課題に。

元々、グループIT本部では、グループビジョンである「はたらいて、笑おう。」を実現していくために、独自のMISSION・VISION・VALUE・STYLE(以下MVVS)を策定していました。

今回、このMVVSを組織に深く浸透させるために、具体的な行動指針の言語化と浸透施策を企画・実行するプロジェクトチームが発足しました。

このプロジェクトで主に実施した取り組みは、主に以下3つです。

- 本部独自の『MVVS』の再構築

- 『VISION』ビジュアルの作成

- 『アクション例』の策定

ここからは、各取り組みの詳細をみていきます。

本部独自の『MVVS』の再構築

グループIT本部の既存のMVVSは、それぞれの言葉が「何を意味するのか」「なぜその言葉になったのか」といった背景や意図の説明が不足しており、社員が腹落ちしにくい状態にありました。

解像度の低さによりMVVSを理解しにくかったり、人によって解釈にばらつきが生じたりするリスクを抱えていたのです。

そこで、本プロジェクトでは、以下の観点からMVVSを再構築するための議論を重ねました。

- 既存フレーズの評価:既存のフレーズの良い点と、改善すべき点を洗い出す

- 社員の共感:どのようにすれば、より社員が理解・共感できる言葉にできるかを検討する

- 定義の具体性:各フレーズの定義と具体性を深める

この議論を経て再構築されたMVVSは、その意味や背景が明確になり、ポスターとして可視化されました。これにより、社員の新たな理念への認知と理解を促しました。

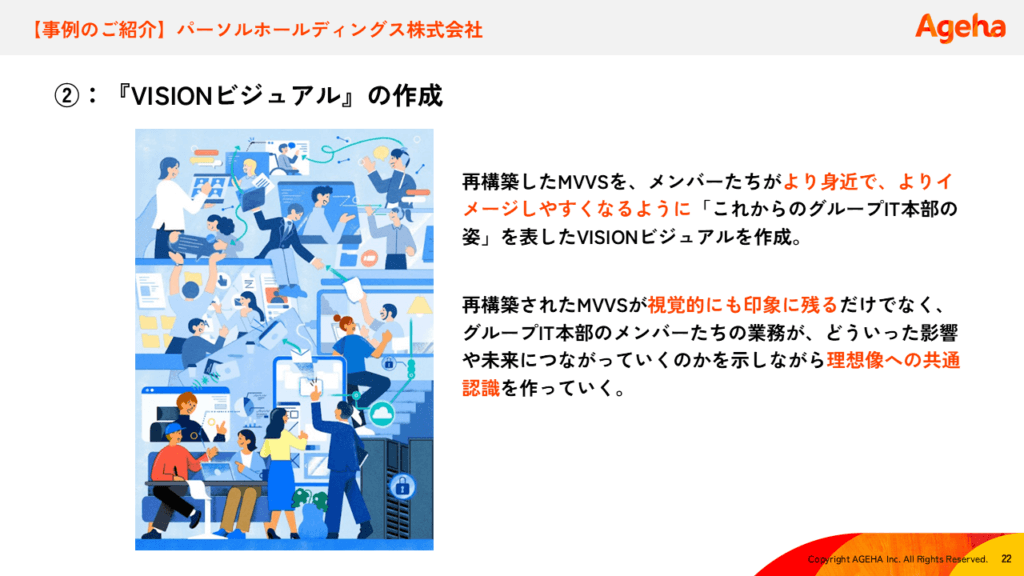

『VISIONビジュアル』の作成

再構築したMVVSを社員がより身近に感じ、イメージしやすくなるよう、「未来のグループIT本部」を象徴するVISIONビジュアルを作成しました。

VISIONビジュアルは、抽象的な言葉を絵にすることで、理念を直感的に理解できるようにしたものです。これにより、MVVSがただの概念で終わるのではなく、社員の記憶に残り、未来の姿に対する共通認識を育むための効果的なツールとなっています。

『アクション例』の策定

MVVSを日々の業務に浸透させるため、具体的な行動例をまとめた『グループIT本部 Smile Action』を策定しました。

『グループIT本部 Smile Action』では、会社全体のビジョン「はたらいて、笑おう。」をベースに、理念を「体現できていない行動(No Smile)」と「体現できている行動(Smile)」に分類し、提示しています。

ここで提示している行動例は、社員へのアンケートで収集したものです。実際の行動例から、理想的な行動を抽出し、メンバーの目指すべき姿を明確に示しました。これにより、抽象的な理念が具体的な行動として理解できるようになり、社員は自らの行動を振り返り、理念を体現することの重要性を実感できるようになりました。

まとめ:ビジョンを「自分ごと化」させ、一体感のある組織へ

強い事業部作りに不可欠なビジョンの策定と浸透について解説しました。改めて重要なポイントは以下の3点です。

| なぜ事業部理念が必要か | 会社全体の抽象的な理念を、日々の業務に直結する具体的な言葉に翻訳することで、社員の行動を促進するため。 |

| どう作るか | インタビューやワークショップを通じて社員を巻き込み、組織の「コアバリュー」から言葉を紡ぐことで、納得感の高い理念が生まれる。 |

| どう浸透させるか | 「認知」から「相互理解」までの5ステップを意識し、組織と社員の双方向コミュニケーションを通じて、中長期的に取り組むことが成功の鍵。 |

事業部の理念や方針は、一度作って終わりではありません 。本記事でご紹介したステップや事例を参考に、ぜひ貴社の組織力強化にお役立てください。

【Q&A】事業部ビジョンの推進に関するご質問

Q1: 事業部のビジョンやミッションを策定して以降、何も発信ができていません。何から始めていくべきでしょうか?

A:まずは、策定したビジョンやミッションを社員に浸透させていくことが重要です。 単純に言葉を覚えさせるのは難しいため、なぜその言葉に行き着いたのかという背景やストーリーを解説しながら伝えましょう。

具体的な方法としては、事業部長がインタビュー形式で想いを語る映像を制作したり、解説資料を配布したりするプッシュ型の施策が有効です。

さらに、それらの情報に触れた後で、社員が共感できた点、できなかった点を共有する機会を設けることも、「自分ごと化」の促進につながります。

Q2:なかなか事業部が、ビジョン浸透活動の推進に積極的にならない場合、適したアプローチ方法はありますか?

A:事業部の協力度合いに応じた、2つのアプローチが考えられます。

1. 責任者を巻き込む方法

半年に一度など定期的に、各事業部の取り組みを定期的に責任者に報告させる仕組みが有効です 。そこで集まった好事例を全社へ広報することで、事業部間の健全な競争意識を促し、活動を活性化させることが期待できます。

2. 現場から推進する場合

各事業部の中堅社員を集め、「自部署の現状と未来」「未来の実現のためにすべきこと」をテーマにしたワークショップを実施します。現場目線での課題や施策を洗い出すことで、実効性の高い計画につながります。

本セミナーの録画を公開しております。視聴ご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。お申込み後、すぐに視聴いただけます。