2025年8月27日(水)に、「キャリア自律を社内に浸透させる、インナーコミュニケーションの秘策」と題したセミナーを開催しました。株式会社揚羽のブランディングコンサルタント 高野 優也が登壇し、キャリア自律を社内に浸透させる際の課題や、効果的な発信・浸透の方法、具体的な事例について解説しました。

本セミナーレポートでは、従業員のエンゲージメント向上にも繋がる「キャリア自律」を社内に浸透させるための秘策を、具体的な課題の分析から、社員の心に響く発信方法、そして成功事例まで、順を追って詳しく解説します。

なぜキャリア自律が必要?

現代は、企業価値の源泉を「コスト」としての労働力ではなく、「価値を生み出す資本」である人材と捉える「人的資本経営」の時代です。終身雇用や年功序列が崩壊し、働き方の多様化が進む中で、企業が競争力を維持するには、優秀な人材の確保と定着が不可欠です。

こうした背景のもと、企業に任せきりにするのではなく、従業員が自ら主体的にキャリアを築く「キャリア自律」の重要性が高まっています。「キャリア自律」とは、従業員が自身の意思でキャリアの方向性や成長手段を選択し、主体的にキャリアを築いていくことです。

企業が従業員のキャリア自律を支援すると、従業員は自身の成長を実感し、仕事へのオーナーシップが高まります。これにより、企業と従業員の間に信頼関係が構築され、企業や顧客への貢献意欲、すなわち「従業員エンゲージメント」が向上します。

揚羽は、従業員エンゲージメントを「誰か・何かに“貢献”しようとする志」と捉えています。従業員が「企業や、その製品・サービスを受ける人に貢献したい」という強い想いを持つことで、仕事に対するモチベーションが高まり、より積極的に業務に取り組むようになります。

エンゲージメントの高い従業員は、仕事へのやりがいや愛着が強く、離職率の低下につながります。人材が定着し、蓄積された知識や経験が企業の財産となることで、提供する製品やサービスの価値が向上し、結果として企業の競争力強化や成長へとつながっていくのです。

そして、従業員のエンゲージメントを高めるための施策の一つとして、「キャリア自律の推進」が活発になっている背景があります。

キャリア自律の浸透における課題

キャリア自律の浸透におけるよくある課題の一つが、「キャリア自律について、従業員にうまく伝えられない」ことです。

このような課題の背景には、従業員がキャリア自律について正しく認識できていないという問題があります。

課題①キャリア自律が正しく認知されていない

改めて説明すると、キャリア自律とは従業員が自身の意思でキャリアを築いていくことです。自分の仕事や未来に対して、自分なりの「納得と充実感」を持っている状態ともいえるでしょう。

しかし、「昇格するビジョンや意識を持っている」「上にいくために歩んでいる状態」をキャリア自律と捉えてしまっている従業員も少なくありません。

そもそも、キャリア自律について企業側と従業員側で認識が違っていては、推進は難しくなります。

課題②理解・行動促進につなげられない

キャリア自律について正しく認知してもらった次のステップは、キャリア自律を従業員に理解してもらった上で、行動につなげてもらうことです。

理解・行動を促すには、キャリア自律について根気強く伝えていく必要がありますが、ここで人事担当者が悩んでしまいがちなのが「伝え方」です。

「キャリア」という言葉を使うと、従業員に対して「成長しろ」「達成意識を持て」など、威圧的な印象になってしまう懸念があるでしょう。また、これまで散々キャリアについて伝えてきたので、できれば「キャリア」という言葉で押し付けがましくしたくない、と感じている方もいるかもしれません。

キャリア自律は昇格や成長といった高みを目指す取り組みではなく、従業員自身が納得と充実感を得られるキャリアを見つけ、そこに向かって歩むことです。

この概念を従来の「キャリア」の印象を持たせず、従業員が抵抗を感じずに捉えられるようにするには、どう伝えていくべきかという点は、よくある課題の一つといえます。

社員の心に響くキャリア自律の発信方法

「キャリア」という威圧や抵抗を感じさせず、キャリア自律を認知してもらい、行動に移してもらうためには、社員の心に響く方法で発信することがポイントです。

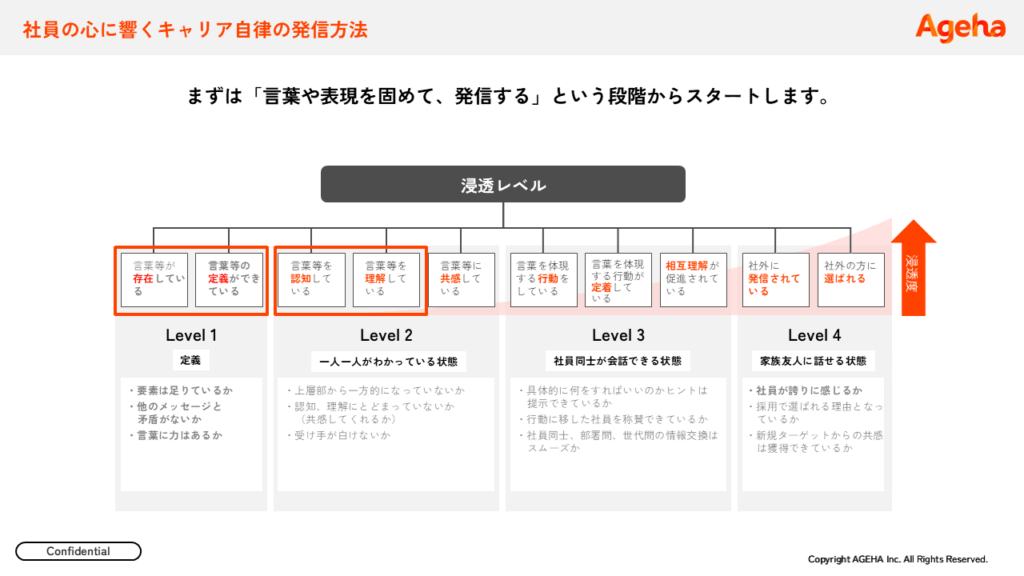

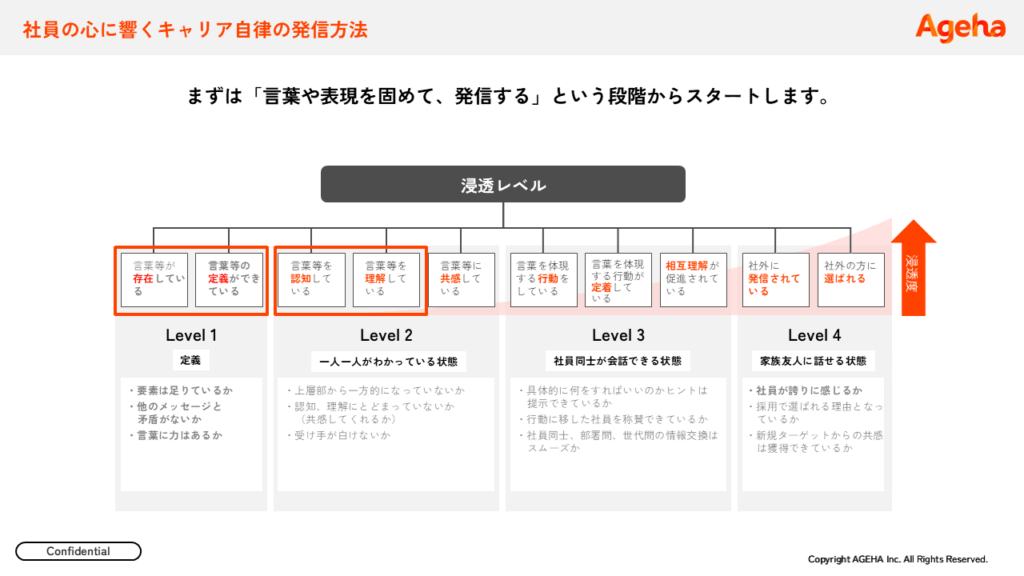

キャリア自律を浸透には、以下のレベルがあります。

ここではまず、浸透の第一歩である『認知』を促す発信方法について解説し、後の章で『共感』から『行動』へと繋げる具体的なプロセスを掘り下げていきます。

キャリア自律を推進する上でまず大切なのは、キャリア自律について正しく認知してもらうことです。そのため、まずは「言葉や表現を固めて、発信する」ステップからスタートしていきます。

キャリア自律を発信する上で重要なポイント

キャリア自律を社員の心に響くように発信する上で重要となるのが、カルチャーマッチするアウトプットです。

ここでいうアウトプットとは、キャリア自律について伝えるためのキャッチコピーやロゴ、コンテンツなどのクリエイティブです。クリエイティブがカルチャーマッチしていると社員がキャリア自律についてイメージしやすくなり、正しい認知と理解を促せます。

カルチャーマッチするクリエイティブを作るには、「どのように伝えるか(How)」と「誰に伝えるか(Who)」がとくに重要です。

- What:何を伝えるか(キャリア自律について)

- How:どう伝えるか(どのようなクリエイティブにするか)

- Who:誰に(従業員はどんな人たちか)

たとえば、以下のように社員の特性からマッチするクリエイティブを検討できるでしょう。

- やる気のある人が多い:勢いのある表現

- キャリア自律に抵抗がある:親しみやすさを重視

- 温和なタイプの人が多い:優しい表現

まずはキャリア自律についてクリエイティブで正しい印象を持ってもらうことが重要です。そして、社員の心に響くクリエイティブを作るためには、「Who」の部分を正しく見極めることも欠かせません。

キャリア自律の発信方法の事例

株式会社レゾナック・ホールディングスでは、統合に伴い、人事制度の改定を実施。人事制度は、キャリア自律を推進する上で、社員に認知・理解してもらうことが必要です。

大きく変わった部分は、年功序列からジョブ型の人事制度になったことです。年功序列からジョブ型の人事制度に変わると、長年勤めている中高年層にとってデメリットに感じてしまう部分があります。

ジョブ型の人事制度をポジティブに捉えてもらうため、「一人ひとりのポテンシャルを開放し、今まで見たことのない自分に、出会いに行こう。」というテーマで「Surprise Yourself〜自分にもっと驚こう〜」というキャッチフレーズを策定しました。

「成長できる環境を自分で選んで、自分の成長に驚いていこう」という観点から、ジョブ型の人事制度とキャリア自律についての認知を促しています。

今回の人事制度浸透プロジェクトでは、社内外に広く認知・理解してもらうため、キャッチフレーズの他、以下のようなアウトプットも制作しています。

- キービジュアル

- メッセージ映像

- スタイルブック(行動指針ブック)

- デベロップメントガイド(人事制度のすべてがわかるマニュアル)

- 社外向けWebページ

発信後に行動変容へと導くインナーコミュニケーションのプロセス

キャリア自律を社内に浸透させるには、行動変容が不可欠です。行動変容は、キャリア自律推進施策を実施する目的の大部分にあたります。社員がキャリア自律を正しく認知し、その後行動を起こすには、「共感」が必要です。

ここでもう一度、浸透のレベルをおさらいしてみましょう。

行動を起こすために必要な「共感」は、浸透レベルの2〜3に該当します。共感のプロセスはハードルが高く、キャリア自律の浸透でも根気強く取り組んでいく必要があります。

キャリア自律に共感している状態というのは、「キャリア自律に関連する行動のイメージを自分なりに持てている状態」といえます。

この状態にもっていくため、共感のフェーズでは「行動イメージまで紐解いていく」施策が必要です。

キャリア自律の浸透施策の事例

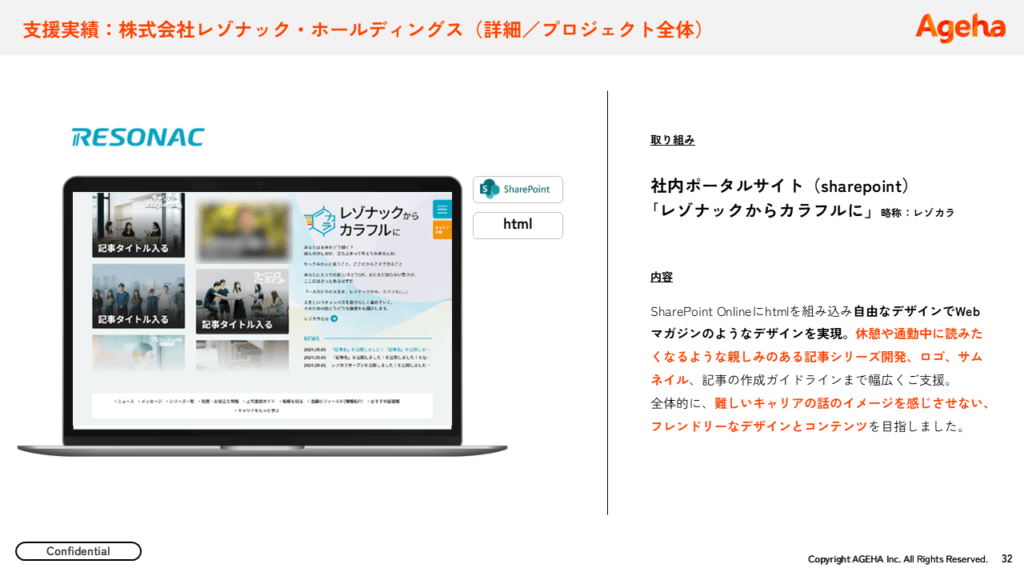

株式会社レゾナック・ホールディングスさまのプロジェクトでは、認知だけでなく、共感・行動変容のフェーズまでご支援しました。

このフェーズで取り組んだのは、社内ポータルサイト「レゾナックからカラフルに(略称:レゾカラ)」の構築です。

SharePointにHTMLを組み込み、Webマガジンのようなデザインを実現。休憩中や通勤中に読みたくなるような親しみのある記事シリーズやロゴ、サムネイルを考案し、難しいキャリアの話のイメージを感じさせないフレンドリーなデザインとコンテンツを目指しました。

このサイトの基軸は、「レゾナックから一人ひとりの人生の充実度を上げていこう」というコンセプトです。

社内にはキャリア自律できている人も存在します。ポータルサイトに掲載する記事コンテンツでは、こうした人たちを取り上げ、同じ会社の人がどんな仕事観・人生観なのかを知る機会を提供します。

記事コンテンツを通じて身近な人の考え方やアクションを知ることで、「自分もこれならできそう」「考えてみよう」と自然と行動のイメージが持てるようになるのです。

こうした取り組みは、キャリア自律に関心がなかった人の意識レベルを高める効果が期待できます。

キャリア自律を社内に浸透させるポイント

キャリア自律を社内に浸透させるためのポイントは、以下2つです。

- キャリア自律浸透プロジェクトに存在感をしっかり持たせる

- キャリア自律浸透プロジェクトとの接点を継続的に設けていく

キャリア自律を社内に浸透させるには、まずキャリア自律について正しく認知してもらう必要があります。そのためには社員の心に響く発信が重要であり、ロゴやキャッチコピーなどのクリエイティブをカルチャーマッチさせることがポイントです。

カルチャーマッチしたクリエイティブは社員の心に響きやすく、自然とプロジェクトの存在感を持たせられます。キャリア自律について伝えていく中では、メッセージの中で社員がキャリア自律に取り組むメリットを伝えていくことも大切です。

そして、キャリア自律浸透プロジェクトとの接点を継続的に設けていくためには、記事コンテンツなどを通した従業員のコミュニケーションがポイントとなります。

浸透事例でも紹介したように、社内でキャリア自律できている人の考え方やアクションを知ることは、行動変容に効果的です。「自分にもできそう」と思えることで行動へのハードルが低くなり、社員が主体的にキャリア自律に取り組める仕組みを構築できます。

なお、こうした施策に取り組むには、継続的に運用できるフォーマットの構築とメンバー体制が必要です。揚羽では、コンテンツ更新を内製化できるディレクションシートも作成できるため、社内でのコンテンツ制作と発信が可能となります。

キャリア自律の推進にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

【Q&A】キャリア自律の浸透に関するご質問

Q1:キャリア自律の大切さについて、社内での有効な浸透方法は?

A:キャリア自律の重要性を理解・共感してもらうには、まず「認知」段階で興味を引くことが重要です。キャッチコピーでメリットを示唆し、次の「理解・共感」段階で、社員の成功事例を記事コンテンツなどで具体的に伝えるのがコストパフォーマンスの高い手法です。表現力の高い映像の活用も有効でしょう。

Q2:複数部門(広告、広報、人事、経営戦略など)で横断して検討が必要な場合、どのように取り組みを進めるのが効果的か。

A1.キャリア自律浸透プロジェクトメンバーとして、3~4名に絞ることをお勧めします。

増えるほど議論は複雑になってしまいますので、プロジェクトメンバーを定め、ある程度の責任を得た方が円滑にはなると思います。大きな方向性を握る責任を持ち、フェーズごとに横断メンバーに報告する機会を設けることをお勧めします。

A2.事務局メンバーとして3~4名に絞る

内容の策定(例:コピーライティングなど)を横断メンバー含めて実施する場合は、事前に事務局メンバーと揚羽の間で、ご提案内容をすり合わせをさせていただく方法もあります。

Q3:KPIについて

A:MBOで行動目標を評価する際は、事前に「何をどの程度できればA評価」といった定量的な基準を決めておくことを推奨します。一方、日常的な行動プロセスには定性評価も有効です。その場合は、管理職が日頃から部下の活動を把握し、面談などを通じて密にコミュニケーションを取ることが重要になります。

本セミナーの録画を公開しております。視聴ご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。お申込み後、すぐに視聴いただけます。