2025年6月18日(水)に、『インナーブランディングの「コツ」と「落とし穴」~実践に役立つリアルな情報を紹介!~』と題したセミナーを開催しました。株式会社揚羽 ブランディングコンサルタントの北山 幸子と、シニアコンサルタント/クリエイティブディレクターの板倉 マサアキが登壇し、インナーブランディングを成功に導くための要点や、揚羽の取り組みについて解説しました。

本セミナーレポートでは、講演の主要なポイントをまとめ、貴社のインナーブランディング施策にお役立て頂ける情報をお届けします。

インナーブランディングが求められる背景|組織課題と従業員の意識の関係性

「経営理念やビジョンが現場に浸透しない」「従業員のエンゲージメントが低下している」など、多くの企業がさまざまな組織課題を抱えています。

これらの組織課題の根底には、従業員の意識や行動、そして組織文化が深く関係しています。具体的には、「従業員が自社をどう捉えているか」「自分の仕事が会社にどう貢献しているか」といった、従業員一人ひとりの内面的な意識が影響しているのです。

インナーブランディングとは?組織を内側から強くする戦略的投資

従業員の内面的な意識に起因する組織課題を放置すると、組織力の低下、従業員のパフォーマンスやモチベーションの悪化を招き、最終的には業績不振や離職の原因につながりかねません。

現代では人的資本経営が重視されているように、従業員は企業価値を創出する「資本」であり、その存在なくして経営は成り立たないと考えられています。こうした組織の根源的な課題に対し、根本的な解決策となるのが「インナーブランディング」です。

インナーブランディングは、企業の「芯」となる理念や価値観を社内に深く根付かせることができる施策です。インナーブランディングを実施することで従業員の意識と行動に変革をもたらし、結果として組織全体のパフォーマンス向上を実現します。これは、組織を内側から強くし、持続的成長を可能にする「戦略的な投資」ともいえるでしょう。

変化が激しく予測困難な現代において、企業の持続的成長は不可欠です。人的資本経営が注目される中、企業は今、インナーブランディングによって「内側から強い組織」をつくることが求められています。

インナーブランディングが企業成長につながる仕組み

インナーブランディングがなぜ企業成長に必要なのか、その仕組みをイメージしにくい方もいるかもしれません。

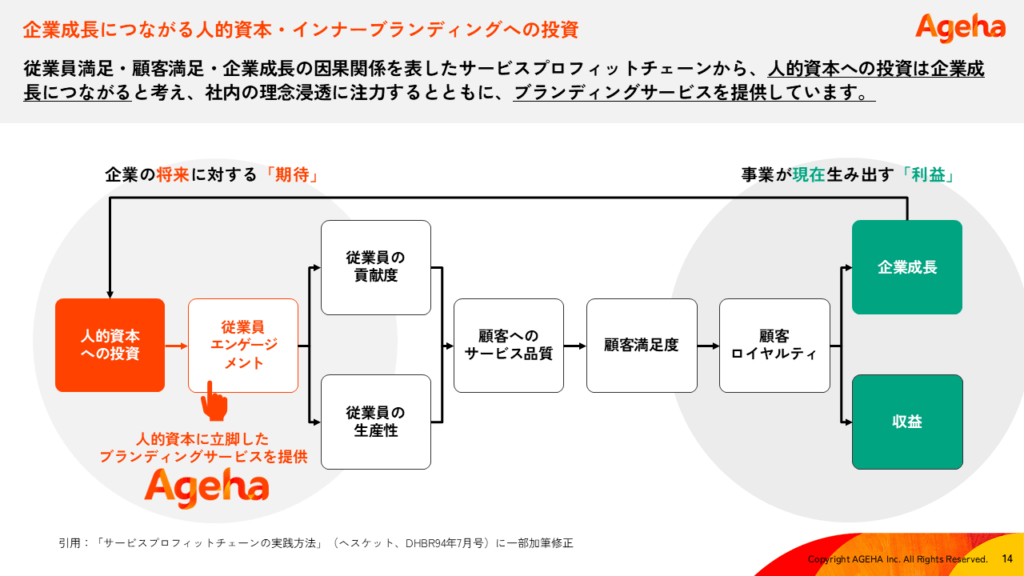

人的資本への投資、すなわちインナーブランディングが結果として企業成長と利益に結びつく仕組みを説明するフレームワークとして「サービスプロフィットチェーン」が挙げられます。

サービスプロフィットチェーンに則ると、従業員エンゲージメント・顧客満足・企業成長は、互いに連鎖して影響を与えます。

そもそも、エンゲージメントとは「誰か・何かに“貢献”しようとする志」 のことです。従業員エンゲージメントが高い状態とは、その意志が企業に向けられている状態を指します。

従業員の貢献意欲は生産性や業務品質を高め、それが優れた製品・サービスの提供につながります。その結果、顧客満足度とロイヤルティが向上し、企業の利益成長が実現します。

私たち揚羽は、この「従業員エンゲージメント」の向上に注力したブランディングサービスを提供しています。

インナーブランディングで陥りがちな3つの落とし穴と成功のコツ

人的資本経営の重要性が高まる中、インナーブランディングに取り組む企業は増えつつあります。しかし、その実践にはさまざまな落とし穴が存在するのも事実です。

この落とし穴にはまってしまうと、いくらインナーブランディングに取り組んでも、期待する効果は得られません。

特に陥りやすい落とし穴として、以下の3つが挙げられます。

- 担当者が孤独に陥ってしまう

- 目的が不明確なまま社員を参加させる

- 感情を無視した仕組みづくりに終始する

【落とし穴①】担当者が孤独に陥ってしまう

インナーブランディングの担当者や発起人が、「組織を改善したい!良くしていきたい」と強い想いを持って取り組み始めたものの、徐々に疲弊し、孤独に奮闘するケースも少なくありません。

主な原因には、以下の4つが挙げられます。

- 本業務が忙しく、両立できていない

- 現場の理解不足

- 他部署との連携や調整が難しい

- 業績不振で取り組みを後回しにされてしまう

インナーブランディングは、組織全体に関わる大規模な取り組みのため、担当者一人の努力で成功させるのは難しいことが多いのです。

【コツ①】部署横断のタスクフォースチームで推進する

この落とし穴にはまらないためのコツは、「部署を横断したタスクフォースチーム」を結成することです。インナーブランディングは、想いを共有する「仲間づくり」でもあります。

一例ですが、社長をプロジェクトオーナーに位置付け、広報、人事、営業、開発など全部署を巻き込む体制を整えるのが理想です。

しかし、本業が忙しくタスクフォースチームのメンバーがインナーブランディングに注力できない可能性も考えられます。もしリソース不足が懸念される場合は、外部の専門家を活用するのが有効です。外部リソースを適切に活用することで、本業の忙しさにかかわらず、プロジェクトを円滑に進めていくことができます。

【落とし穴②】目的が不明確なまま社員を参加させる

インナーブランディングの成功には現場社員の参加が不可欠ですが、参加自体が目的化すると逆効果になる場合があります。

例えば、目的が不明確なワークショップを開催してしまうと、せっかく時間を作って参加してくれた社員は「この時間は何だったのか」「このワークショップに何の意味があったのか」という不信感を与えてしまい、かえってエンゲージメントを低下させる恐れがあります。

【コツ②】参加した社員へ細やかなフィードバックを行う

この落とし穴の対策は、参加してくれた社員への丁寧なフィードバックです。

まずは、「この取り組みに参加すると何が得られるのか」を明確に伝えましょう。そして、取組後に成果を具体的にフィードバックすることで、社員は「自分の参加が成果につながった」と実感でき、次への参加意欲が生まれます。

【落とし穴③】感情を無視した仕組みづくりに終始する

3つ目に挙げる落とし穴は、「理屈ばかりで感情が置いてけぼり」になることです。

会社側が社員に理想の行動を求めるあまり、評価制度や研修といった「仕組み」づくりに注力し、受け手である従業員の「感情」を見落としてしまうケースです。

感情が置き去りにされると、社員は「やらされている感」だけが募り、行動を起こすモチベーションが上がらず、成果も期待できません。

【コツ③】感情と仕組みを両立させる

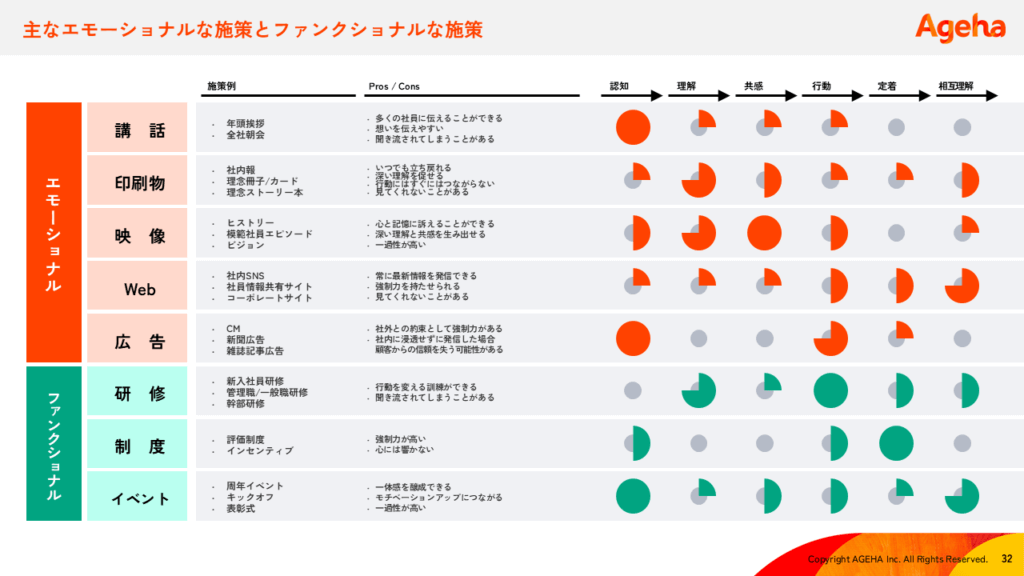

この落とし穴にはまらないためには、「エモーショナル(感情的)」と「ファンクショナル(機能的)」な施策を両輪で実施することです。

ファンクショナルな施策で具体的な行動を促すだけでなく、エモーショナルな施策で「行動したい」というモチベーションに火をつけることが不可欠です。

なお、エモーショナルな施策とファンクショナルな施策には、主に以下のようなものがあります。

社員の浸透度や理解度に合わせて、これらの施策を適切に組み合わせて実施していくことが成功のポイントです。

【実践事例】揚羽のインナーブランディングへの取り組み

揚羽は、これまで900社以上の支援実績をもち、コンサルティングから実行まで一気通貫でサポートしています。

私たちはクライアント企業を支援するだけでなく、自社でもインナーブランディングに注力し、成果をあげています。この取り組みは外部からも評価されており、『1300万件のクチコミでわかった超優良企業』(東洋経済新聞社)では、以下3部門に選出されています。

- 「チームワーク」が良い企業:4位

- 「20代で成長」できる企業:4位

- 「未上場日経企業」※の総合評価:20位

※2023年9月21日に東京証券取引所グロース市場に上場

ここでは、外部からも評価される揚羽の具体的な取り組みをご紹介します。

【取り組み事例①】週に1回の朝会で羅針盤(行動指針)を浸透

創業以来20年以上、週に1回、全社員参加の朝会を欠かさず開催しています。朝会では各部署からの近況報告に加え、羅針盤(行動指針)からテーマを1つ取り上げ、選ばれた社員が羅針盤にまつわるエピソードを発表します。これにより、どのような行動が理念の実現につながるかを全社で共有し、各自の次の行動の参考にしています。

【取り組み事例②】年1回の社員遠足でコミュニケーションを活性化

コロナ禍で休止していた社員遠足を2024年から再開しました。この年は全社員でクイズ大会を実施しましたが、社員企画でさまざまなイベントを実施しています。

普段業務で関わらない社員同士の貴重な交流の場となり、コミュニケーションの活性化や組織の一体感の醸成につながっています。

【取り組み③】定期的な調査で理念浸透度を可視化・改善

施策を実施するだけでなく、年に2回の理念浸透度の調査も実施しています。

調査では、浸透活動における4つのフェーズである「認知」「理解」「共感」「行動」に分けて、その指数を定量的に測定。ただ測定するだけでなく、理念浸透における課題や改善点などの定性的なコメントも従業員から集め、調査後の理念浸透活動に反映しています。

本セミナーの録画を公開しております。視聴ご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。お申込み後、すぐに視聴いただけます。