採用担当者にとって、候補者からの「内定辞退」の連絡ほど、大きな悩みはありません。しかし、その対策として、候補者への過度な働きかけや強引な囲い込みを行ってしまうと、それは「採用ハラスメント」や「オワハラ」という最悪の悪手になりかねず、逆に企業の評判を落とすリスクすらあります。

では、強引な手法に頼らず、学生に「この会社に入社したい」と心から思ってもらうには、どうすれば良いのでしょうか。

この問いの重要性は、最新のデータにも表れています。株式会社リクルートの就職みらい研究所が行った調査によると、2025年3月卒業予定の大学生の内定辞退率は63.8%にものぼります。これは実に、内定を出した学生の3人に2人近くが辞退する計算です。少子化による「売り手市場」を背景に、学生は平均2.6社以上の内定を獲得しており、企業は選ばれる立場にあるのです。

出典:株式会社リクルート 就職みらい研究所『就職プロセス調査(2025年卒)』

本記事では、内定辞退が起こる心理的背景を解説し、企業の採用担当者が明日から実践できる具体的な施策を、時期別に分かりやすく紹介します。

関連記事:オワハラとは?企業の評判を落とすNG行動と内定辞退を防ぐための新常識

第1章:内定はゴールではなく「スタート」である

内定辞退を防ぐ施策を考える上で、最も重要な心構えが「内定はゴールではなく、スタートである」という視点です。

多くの企業では、内定承諾を得ることを採用活動の「ゴール」と捉えがちです。その結果、承諾を得た途端に候補者への連絡が事務的なものだけになり、コミュニケーションに「空白期間」が生まれてしまいます。

この期間こそが、候補者の不安(内定ブルー)を増大させ、より手厚いフォローを行う他社へ心が傾く原因となります。候補者が最も企業との接点を求めているこの時期に企業側が沈黙してしまう、このすれ違いが優秀な人材を逃す大きな要因となっているのです。

一方で、内定承諾を「スタート」と捉える企業は、この期間を関係構築とオンボーディングの始まりと位置付けます。ここでのコミュニケーションの目的は、候補者の不安を解消し、入社への期待感を高め、組織への帰属意識を育むことです。

この視点の転換こそが、効果的な内定者フォローの出発点となります。

第2章:なぜ内定辞退は起きるのか?学生が抱える3つの心理的要因

効果的な対策を立てるには、まず内定辞退に至る学生の心理を理解する必要があります。主な要因は以下の3つです。

要因1:「内定ブルー」による判断への迷い

内定獲得後の高揚感が落ち着くと、「本当にこの会社で良いのか」という漠然とした不安、いわゆる「内定ブルー」が生じます。特に企業との接点が減る「空白期間」は、SNSで見る他社の情報と比較してしまいがちで、この不安を増大させます。

この不安を解消しようと、学生は企業の口コミサイトなどでリアルな情報を探しますが、そこでネガティブな情報に触れてしまうと、辞退の気持ちが一気に強まる傾向があります。

要因2:社風や「人」に関する情報不足

現代の学生は、事業内容と同じくらい「どんな人と働くか」を重視します。オンライン選考が中心だと、職場の雰囲気やチームの人間関係といったリアルな情報が掴みづらいため、入社を決断する上での懸念材料となります。

特に、自身の成長に直結する上司や配属チームを「配属ガチャ」と捉える向きもあり、入社前にロールモデルとなる社員と接点を持てないことは、キャリアへの不安に直結します。

要因3:競合他社による、より手厚いフォロー

採用は、常に競合他社との比較検討の中にあります。自社のフォローが事務的である一方、他社が候補者一人ひとりに向き合う丁寧なコミュニケーションを行えば、学生の入社意欲は当然そちらに傾きます。

これは、採用競争における明確な敗因です。自分を「個」として特別に扱ってくれたというポジティブな体験は、「#26卒」のようなハッシュタグと共にSNSで共有されやすく、企業の評判を上げると同時に、他社を選ぶ決定的な一押しになり得ます。

第3章:【時期別】内定辞退を防ぐための具体的施策

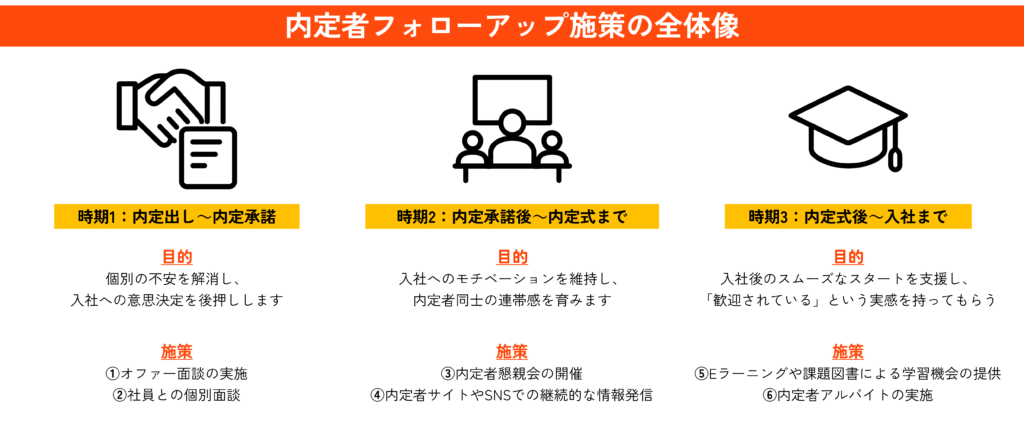

ここからは、内定辞退を防ぐための具体的な施策を、効果的な時期別に3つのフェーズに分けて解説します。

重要なのは、不安が生まれやすい内定承諾後の「空白期間」に企業側から情報提供や交流の機会を設け、学生の気持ちを入社への期待感へと着実に変えていくことです。

時期1:内定出し~内定承諾の期間

目的: 個別の不安を解消し、入社への意思決定を後押しする。

施策①:『オファー面談』の実施

内定通知を事務的な条件伝達で終わらせず、改めて面談の場を設けます。「なぜあなたを仲間として迎えたいのか」「入社後に何を期待しているのか」を、現場の責任者や未来の上司から熱意をもって伝えましょう。候補者一人ひとりに向き合う姿勢が、入社の覚悟を促します。

【Pro-Tip】 面談の最後には、「〇〇さんのような方に仲間になってもらえることを、チーム一同心から楽しみにしています」といった個人的で温かい言葉を添えることが、候補者の入社意欲を高める最後の一押しとなります。

施策②:社員との個別面談

候補者が人事には聞きづらい、給与や残業、キャリアパスといったリアルな疑問を解消するため、年の近い先輩社員と1対1で話せる場を設定します。「何でも正直に話します」というスタンスで臨むことで、企業への信頼感が高まります。

面談相手は候補者のキャリア志向に近い若手〜中堅社員が最適です。成功体験だけでなく、過去の失敗談なども正直に共有することで、信頼関係はより深まります。

時期2:内定承諾後~内定式(10月頃)まで

目的: 入社へのモチベーションを維持し、内定者同士の連帯感を育む。

施策③:内定者懇親会の開催

社員や内定者同士が相互理解を深め、帰属意識を高めるための懇親会は有効です。ただし、参加を強制するような雰囲気は禁物です。オンラインとオフラインを組み合わせ、誰もが気軽に参加できる場を企画しましょう。

単なる飲食だけでなく、簡単なゲームや先輩社員のキャリア紹介などを盛り込むと、より有意義な時間になります。

施策④:内定者サイトやSNSでの継続的な情報発信

内定者限定のWebサイトやSNSグループを活用し、会社の最新ニュースや社員の日常などを定期的に発信します。これにより、会社との心理的なつながりを保ち、入社後の働くイメージを具体化できます。

コンテンツ例として、「新入社員の1週間密着」「最近受注したプロジェクトの紹介」などが挙げられます。

時期3:内定式後~入社まで

目的: 入社後のスムーズなスタートを支援し、「歓迎されている」という実感を持ってもらう。

施策⑤:Eラーニングや課題図書による学習機会の提供

入社までの期間を有意義に過ごしてもらうため、ビジネススキルの基礎が学べるEラーニングや、業界理解を深めるための課題図書などを提供します。

「入社前から自分の成長を支援してくれる」という姿勢は、成長意欲の高い学生にとって大きな魅力です。Excelやビジネス文章術といった、どの部署でも役立つ汎用的なテーマがおすすめです。

施策⑥:内定者アルバイトの実施

希望者には、実務を体験する機会として内定者アルバイトを案内するのも良いでしょう。入社前に職場の雰囲気に慣れ、具体的な業務内容を理解することで、入社後のミスマッチを大幅に減らせます。

受け入れ部署には、内定者であっても一人の仲間として接し、少し挑戦的なタスクも任せるなどの配慮が求められます。この期間のポジティブな実務体験が、入社の意思を固める決定打となるケースも多いです。

第4章:【施策事例】学生の心を動かす内定者フォロー

ここでは、実際に企業が取り組んでいるユニークで効果的な内定者フォローの事例をご紹介します。自社で施策を企画する際のヒントにしてください。

事例:日清食品株式会社「自分たちが創る」体験で、チームワークを醸成

概要

日清食品株式会社では、内定者フォローの一環として、内定者自身がコンテンツを企画し、特設の採用サイトを制作するというユニークなプロジェクトを実施しました。

施策内容

1泊2日の内定者合宿を開催し、その中でワークショップを実施。内定者たちは、自身の就職活動を振り返りながら「就活生が本当に知りたい情報は何か」「なぜ自分たちが日清食品を選んだのか」といったテーマでディスカッションを重ね、サイトに掲載すべきコンテンツのアイデアを出し合いました。

さらに、ただアイデアを出すだけでなく、サイト全体のデザイン案や具体的なコンテンツの中身まで、学生たちが主体となって考案。揚羽社は、その学生たちのアイデアや想いを最大限に活かす形で、実際の採用サイトとして制作しました。

効果

このプロジェクトは、単なる情報提供や交流会に留まらない、深い価値を生み出しました。

内定者同士が「自分たちの後輩のために」という共通の目的に向かって協力し、一つのものを創り上げるという体験は、内定者同士の強固な一体感とチームワークを醸成しました。

また、自分たちが内定承諾に至った理由を改めて言語化するプロセスを通じて、会社への理解と共感を深めることにも繋がりました。

まとめ:最高の”内定者フォロー”が、最高の”入社後エンゲージメント”を創る

本記事で紹介した戦略的な内定者フォローは、単なる内定辞退の防止策に留まりません。それは、採用ブランディングを完成させる最終プロセスであり、新入社員の活躍を促す「オンボーディング」の成功を左右する重要な取り組みです。

候補者一人ひとりと誠実に向き合い、丁寧なサポートを続けることは、企業の未来に向けた最も確かな投資です。内定者フォローは採用活動の終わりではなく、入社後の活躍と定着を見据えた「タレントマネジメント」の始まりと捉えるべきでしょう。

揚羽では、採用ブランディング戦略の一環として、採用サイト、採用映像、内定者フォロー企画など幅広くご支援していますので、ぜひお気軽にご相談ください。