「良い製品を作っているのに、なかなか売上に繋がらない」

「営業担当者が個人のスキルに依存しており、組織として安定した成果が出ない」

「Webサイトからの問い合わせは来るが、受注に至るケースが少ない」

BtoB(企業間取引)ビジネスにおいて、このような課題を抱えてはいないでしょうか。テクノロジーの進化と顧客の購買行動の変化により、従来の足で稼ぐ営業スタイルだけでは、持続的な成長は困難な時代になりました。

今、BtoB企業が勝ち抜くために不可欠なのが、戦略的なデジタルマーケティングの導入であり、その中核を成すのがデマンドジェネレーションという考え方です。

本記事では、BtoBマーケティングの初心者から、すでに取り組んでいるものの成果に伸び悩んでいるご担当者様までを対象に、デマンドジェネレーションの全体像から具体的な実践方法、そして成果を最大化するための組織体制や最新テクノロジーの活用法まで、網羅的に解説します。

BtoBデジタルマーケティングの現状とデマンドジェネレーションの重要性

まずは、なぜ今BtoBにおいてデジタルマーケティングが必須となり、その中でデマンドジェネレーションが重要視されているのか、その背景から理解を深めましょう。

従来の営業手法の限界とデジタルシフトの必然性

かつてのBtoBの購買プロセスは、営業担当者が顧客企業を訪問し、製品カタログを見せながら説明し、関係性を構築して受注に至る、という対面での活動が中心でした。

しかし、インターネットとスマートフォンの普及により、顧客は営業担当者に会う前に、自ら能動的に情報収集を行うのが当たり前になりました。企業の担当者は、課題を感じた際にまずWebで検索し、複数の製品やサービスを比較検討します。ある調査では、BtoBの購買担当者は、営業担当者に接触するまでに購買プロセスの約7割を終えているとも言われています。

このような環境下で、顧客からのアプローチを待つだけの「待ち」の姿勢や、個人の勘と経験に頼った非効率な営業活動では、機会損失が増えるばかりです。企業は、顧客が情報を探し始めるまさにその瞬間から、デジタル上で顧客と接点を持ち、継続的に関係を構築していく必要に迫られています。これが、BtoBにおけるデジタルシフトの必然性です。

デマンドジェネレーションとは?受注から逆算するアプローチ

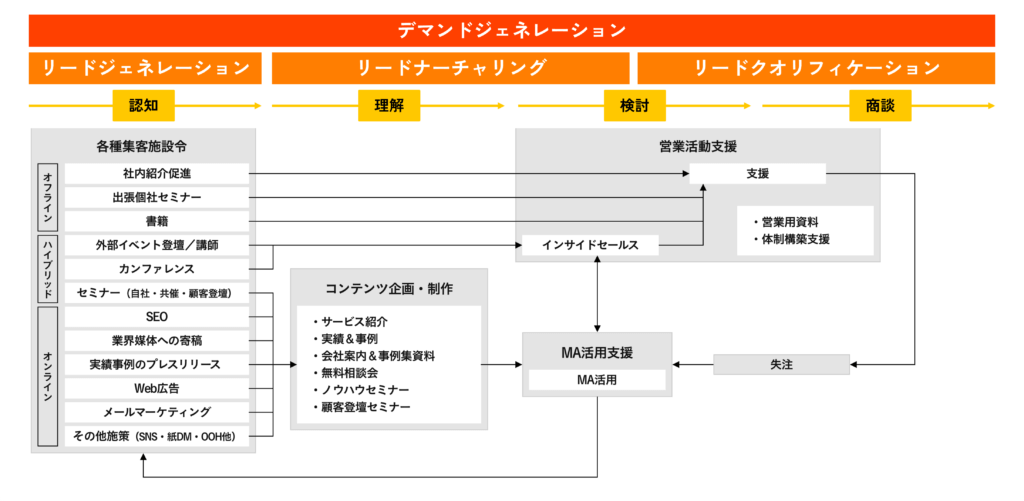

デマンドジェネレーション(Demand Generation)とは、直訳すると「需要の創出」。BtoBマーケティングにおいては、「受注につながる商談の機会(デマンド)を、継続的に創出するための一連の戦略的活動」を指します。

これは単なるWebサイトからの問い合わせ獲得だけを指すものではありません。創出した見込み顧客(リード)を、自社の製品・サービスへの関心度が高い状態へと育成し、最終的に確度の高い商談として営業部門に引き渡すまでの一連のプロセス全体を管理・最適化する考え方です。

デマンドジェネレーションは、感覚的・属人的になりがちだったマーケティング・営業活動を、データに基づいて科学的に管理し、成果を予測可能にすることを目指します。

デマンドジェネレーションを構成する3つの重要プロセス

デマンドジェネレーションは、大きく分けて以下の3つのプロセスで構成されています。これらは独立しているのではなく、連動して機能することで初めて大きな成果を生み出します。

1.リードジェネレーション(見込み顧客の創出)

最初のステップは、自社の製品やサービスに興味を持つ可能性のある企業や担当者の情報(リード)を獲得することです。ここでは、まず自社を知ってもらい、「認知」を獲得することが目的となります。

| 主な手法(オンライン) | 主な手法(オフライン) |

|

|

重要なのは、量だけでなく「質」を意識することです。いくら多くのリードを集めても、自社のターゲット顧客と全く異なる層であれば、その後のプロセスが無駄になってしまいます。

2. リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

獲得したリードのすべてが、すぐに製品を購入したいと考えているわけではありません。「情報収集段階」「まだ課題が漠然としている」といった、購買意欲が低いリードも多く含まれます。

リードナーチャリングとは、こうした「今すぐ客」ではない見込み顧客に対して、継続的に有益な情報を提供し、コミュニケーションを取り続けることで、信頼関係を構築し、購買意欲を徐々に高めていく(育成する)活動です。

BtoBの検討期間は、数ヶ月から1年以上と長期にわたることも珍しくありません。検討タイミングが訪れた際に、自社が真っ先に思い出してもらえる存在になるためには、ナーチャリングによる継続的な接点が重要なのです。

| 主な手法 |

|

3. リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)

リードナーチャリングによって育成されたリードの中から、いよいよ商談に進むべき確度の高いリードを選別するプロセスがリードクオリフィケーションです。

すべてのリードに営業担当者がアプローチするのは非効率であり、むしろまだ検討段階の顧客に営業をかけることは、顧客に敬遠される原因にもなりかねません。そこで、一定の基準を満たしたリードだけを営業部門に引き渡すことで、営業活動の効率と質を最大化します。

■ 選別のためのフレームワーク

・BANTC:リードの確度を測る代表的なフレームワークです。

- Budget(予算):製品導入のための予算が確保されているか

- Authority(決裁権):担当者に決裁権、または決裁者への影響力があるか

- Needs(必要性):自社製品で解決できる明確なニーズがあるか

- Timeframe(導入時期):具体的な導入検討時期はいつか

- Competitor(競合):競合他社の検討状況はどうか

・スコアリング:顧客の属性(役職、業種など)や行動(Webサイトの特定ページの閲覧、資料ダウンロード、メールの開封など)に点数をつけ、合計点が一定の基準を超えたリードを「ホットリード」として抽出する手法。MAツールで自動化することが多い。

成果を最大化する組織体制「The Model」と各部門の役割

デマンドジェネレーションを効果的に機能させるためには、各部門が専門性を持ち、連携する組織体制が不可欠です。その代表的なモデルが、セールスフォース・ドットコム社が提唱した「The Model(ザ・モデル)」です。

これは、マーケティングから受注後の顧客サポートまでの一連のプロセスを4つの部門に分業化し、それぞれの部門がKPIを追いながら連携する体制です。

これらの部門が分断されるのではなく、SFA/CRMといったツール上で顧客情報を一元管理し、連携することで、ボトルネックの発見やプロセス全体の改善がスムーズに進みます。

マーケティング部門:ターゲットとなる質の高いリードを安定的に供給する司令塔

・役割: リードジェネレーションを担当。Webサイト、広告、イベントなどを通じて、ターゲットとなる見込み顧客情報を獲得する。

・主要KPI: リード獲得数、CPL(Cost Per Lead)、SQL(Sales Qualified Lead)数=商談化につながったリード数。

インサイドセールス部門:顧客との関係を築き、商談機会を創出する中核

・役割: リードナーチャリングとリードクオリフィケーションを担当。電話やメール、Web会議ツールを使い、非対面で顧客とコミュニケーションを取り、関係を構築。BANTC情報などをヒアリングし、確度の高い商談(アポイント)を創出してフィールドセールスに繋ぐ。

・主要KPI: 有効商談化数、商談化率。

フィールドセールス(営業)部門:クロージングに集中し、受注を最大化する実行部隊

・役割: インサイドセールスから引き継いだ商談に対し、訪問やWeb会議で具体的な提案を行い、契約を締結(クロージング)する。

・主要KPI: 受注数、受注額、受注率。

カスタマーサクセス部門:LTV向上を担う顧客の成功支援パートナー

・役割: 受注後の顧客に対し、製品・サービスの活用支援を行い、顧客の成功をサポートする。解約率の低下や、アップセル・クロスセルによる売上拡大を目指す。

・主要KPI: LTV(顧客生涯価値)、契約更新率(リテンションレート)、解約率(チャーンレート)、アップセル・クロスセル額。

実践!デマンドジェネレーション戦略の設計とコンテンツ活用法

理論を理解したところで、次はいよいよ実践です。効果的なデマンドジェネレーションは、緻密な事前設計から始まります。

闇雲にコンテンツを作ったり、メールを送ったりしても成果は出ません。以下の3つの設計を行い、戦略の土台を固めましょう。

ペルソナ設計:理想の顧客像を具体的に描き出す

自社の理想的な顧客像を、架空の人物として具体的に設定します。企業の業種や規模、担当者の部署、役職、抱えている業務上の課題、情報収集の方法などを詳細に描き出すことで、チーム全体で「誰に」メッセージを届けるべきかという共通認識を持つことができます。

カスタマージャーニーマップ:顧客の購買プロセスを可視化する

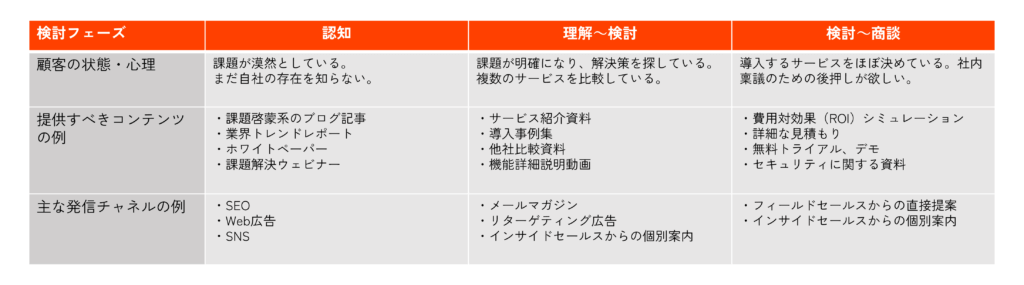

ペルソナが課題を認知し、情報収集、比較検討を経て、最終的に製品を購入・利用するまでの一連のプロセスを時系列で可視化したものです。「各フェーズで顧客がどのような思考・感情を抱き、どのような情報に、どのチャネルで接触するか」を明らかにすることで、最適なタイミングで最適なアプローチを行うための羅針盤となります。

コンテンツマップ:届けるべきコンテンツの全体像を設計する

カスタマージャーニーマップの各フェーズにおいて、「どのようなコンテンツが必要か」をマッピングした設計図です。自社に現在あるコンテンツを棚卸しし、不足しているコンテンツを洗い出すことで、計画的なコンテンツ制作が可能になります。

購買フェーズ別・効果的なコンテンツの作り方と届け方

カスタマージャーニーマップに基づき、顧客の検討フェーズに合わせたコンテンツを提供します。

デマンドジェネレーションを支える必須ツール:MA・SFA・CRMの役割

これらの戦略を効率的かつ効果的に実行するためには、テクノロジーの活用が不可欠です。ここでは、中核となる3つのツール、MA、SFA、CRMのそれぞれの役割を解説します。

MA(マーケティングオートメーション)

リードの行動履歴(Web閲覧、メール開封など)をトラッキング・管理し、スコアリングやメール配信シナリオを自動化するツール。リードナーチャリングの中核を担います。

SFA(営業支援システム)

主に営業部門が利用し、「案件・商談」の管理に主眼を置くツールです。個々の商談の進捗状況、営業担当者の行動、予実などを管理・可視化することで、営業活動の標準化と効率化を実現し、受注確度の向上を目指します。

CRM(顧客関係管理)

マーケティングから営業、カスタマーサポートまで、部門を横断して「顧客」との関係を管理するためのツールです。顧客の属性情報や過去の購買履歴、問い合わせ履歴などを一元管理し、長期的に良好な関係を築くことでLTV(顧客生涯価値)の最大化を目指します。「The Model」における部門間連携のハブとなる重要な役割を担います。

3つのツールは連携し、初めて真価を発揮する

MAで獲得・育成したリード情報がSFA/CRMに自動で共有され、営業活動を経て受注に至るまでの一連のデータが一気通貫で可視化されます。これにより、どのマーケティング施策が効果的だったのかを正確に把握し、ROI(投資対効果)に基づいた改善活動が可能になるのです。

また、SFAとCRMは機能を併せ持つ一体型のツールも多く、企業の目的や規模に応じて選択することが重要です。

【2025年トレンド】生成AIはデジタルマーケティングをどう変えるか?

生成AIの進化は、BtoBのデジタルマーケティングにも大きな変革をもたらしています。

・コンテンツ制作の爆発的な効率化: ペルソナとキーワードを指定するだけで、ブログ記事やメール文面のドラフトを数分で作成できます。マーケターはゼロからの作成ではなく、編集やファクトチェック、戦略的な部分に集中できるようになります。

・高度なパーソナライゼーションの実現: 顧客データと連携し、一人ひとりの興味関心や行動履歴に合わせてパーソナライズされたメールやLPのコンテンツを動的に生成。これにより、ナーチャリングの精度が飛躍的に向上します。

・データ分析の民主化: 専門家でなくても、自然言語で指示するだけで、CRMに蓄積されたデータから「受注に至りやすい顧客の傾向」などを分析・要約させることが可能になります。

専門パートナーの活用も有効な選択肢

ここまで解説してきたように、本格的なデマンドジェネレーションの推進には、戦略設計、コンテンツ制作、ツール運用、データ分析など、多岐にわたる専門知識とリソースが必要です。

自社に十分なノウハウや人材が不足している場合は、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用も非常に有効な選択肢です。

弊社揚羽では、戦略立案から施策の実行、効果検証までを伴走支援いたします。専門家の力を借りることで、自社で試行錯誤する時間を短縮し、より早く成果への道を切り開くことができるでしょう。

まとめ:BtoBデジタルマーケティング成功への第一歩

本記事では、BtoB企業の成長に不可欠な「デマンドジェネレーション」について、基本概念から実践方法まで網羅的に解説しました。

最後に、成功への要点を振り返ります。

- 顧客の購買行動の変化を理解し、デジタルシフトを前提とした戦略を立てる。

- 「創出」「育成」「選別」の3プロセスからなるデマンドジェネレーションの全体像を把握する。

- The Modelを参考に、マーケティング・インサイドセールス・営業が連携する体制を構築する。

- ペルソナ・カスタマージャーニーに基づき、顧客視点でコンテンツを設計・提供する。

- MA/SFA/CRMや生成AIといったテクノロジーを積極的に活用し、活動を効率化・高度化する。

まずは自社の顧客は誰で、どのようなプロセスを経て購買に至るのか(ペルソナ、カスタマージャーニー)を可視化することから始めてみてはいかがでしょうか。それが、成果を生み出すBtoBデジタルマーケティングの確かな第一歩となるはずです。

.jpg)