2025年7月8日に、当社主催で交流イベント「共創Meetup」を開催。イベントの前半では、三井物産人材開発株式会社の小林陽一氏が「人材開発のすべて」と題してトークセッションを行い、後半はグループディスカッションを実施し、参加者同士、それぞれが所属する企業の人材開発について熱心に語り合いました。

社会の変化を加速させるために「共創Meetup」を実施

「共創Meetup」は、株式会社揚羽 執行役員 ブランドコンサルティング部長の黒田天兵が、自分たちがハブとなり、各々の現場で日々奮闘するビジネスパーソンが出会い、刺激や人脈を持ち帰ってもらう場として企画、運営をしています。第七回となる今回は、「人と組織の改革に本気で取り組む企業で、“変革を牽引する方”が参加するイベント」として実施しました。

「少子高齢化をはじめ、課題先進国である日本の課題を解決するために、企業の力が重要だと考えています。社会課題が山積する中で、継続的に成長する企業は、世界の中でも新たなスタンダードになっていくでしょう。だからこそ、それを支援するとともに、変化を加速させていきたいですね」と黒田は、共創Meetup開催に懸ける想いを語りました。

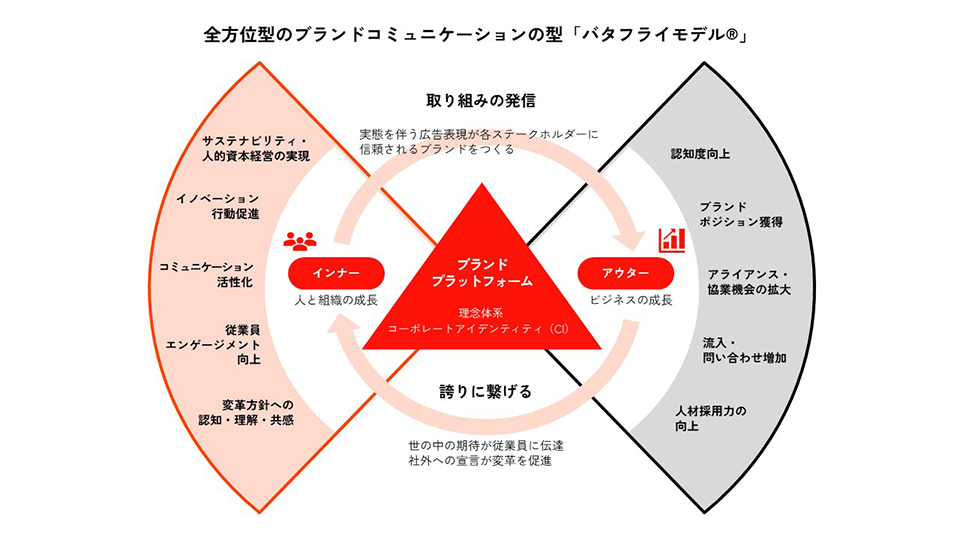

そうした中で、当社は「バタフライモデル」を提唱し、企業のコーポレートブランディングを支援しています。バタフライモデルとは、社内向けのインナーブランディングと社外向けのアウターブランディングを一気通貫で行う方法論です。まずインナーブランディングで人と組織の成長を図り、取り組みを社外に発信。その中でビジネスを拡大させて、従業員の誇りに繋げていきます。「特に昨今では、人的資本経営との関係もあり、経営戦略と人材戦略の連動が大きなテーマになっています」と黒田は説明しました。

三井物産グループ、約5万6000人の人材開発を担う

その後、トークセッションに移り、三井物産人材開発株式会社 人材開発部グループHRD&コンサルティング室長 兼ランゲージセンター部長の小林陽一氏が「人材開発のすべて」と題して講演しました。「本日は三井物産グループにおける人材開発の考え方と体系構築事例を紹介します。三井物産人材開発は、三井物産グループ475社、約5万6000人に向けた人材開発を主な業務にしています」と小林氏は述べました。

組織における人材開発の役割を共有するために、小林氏は最初に「組織とは何か」「企業とは何か」「企業活動の生産性向上に必要なことは」という3つを参加者に質問。参加者からの回答を受けて、「組織は共通目的達成のために役割分担がなされ、活動が調整されているもの、企業は付加価値製造装置であり、生産性向上には人材開発が大きな役割を果たします」と小林氏は解説しました。

そして人材開発では、経営理念、経営方針・ビジョン、経営戦略、事業戦略・事業計画という共通の目的が従業員に理解され、それが個人の行動レベル(個人目標)にまで落とし込まれるようなプログラムが必要だと強調しました。

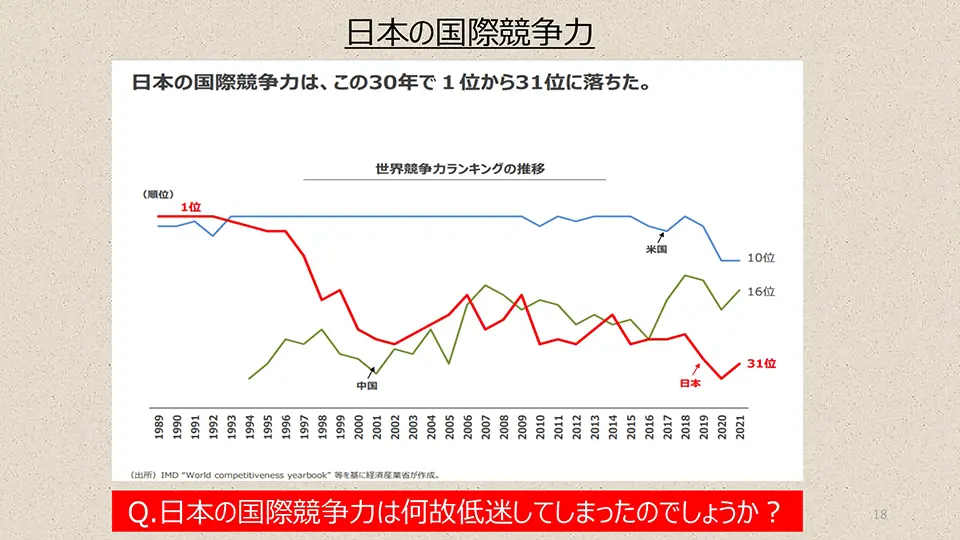

一方で、日本の国際競争力は、この30年間で1位から31位にまで低下しています。その背景として、経済産業省「未来人材会議」は、日本企業の従業員エンゲージメントが、世界全体で見て最低水準であること、勤続意欲や転職・起業意欲が低く、賃金も安いことなどを挙げました。さらに企業は人に投資せず、個人も積極的に学ばず、多様性も低調、海外志向の低い人材が増えているという現状にも直面しています。

経営戦略と整合性をとりながら、人的資源を管理する

日本企業における人材マネジメントの最も大きな課題は「人事戦略が経営戦略にひも付いていない」ことでしょう。「人材開発担当者の役割は、従業員のレベルに応じて、経営戦略を担える能力を開発することで、短期視点と中期視点の戦略を考える必要があります。人的資本経営の重要性が高まる中で、あらゆる職種の状況に対応できる専門能力を持ち、常に組織の状態を把握できていることが理想です」(小林氏)。

経営資源の中で、最も重要なのは人的資源です。ただ人的資源の管理は、企業からの一方的な押しつけや拘束は適切ではありません。「三井物産グループは、1980年代に開発されたミシガンモデルを参考に人的資源管理を行っています。経営戦略との整合性を見ながら、人材開発など4つの機能を戦略レベルまで落とし込んだうえで、パフォーマンス向上を目指しています」と小林氏は明かしました。

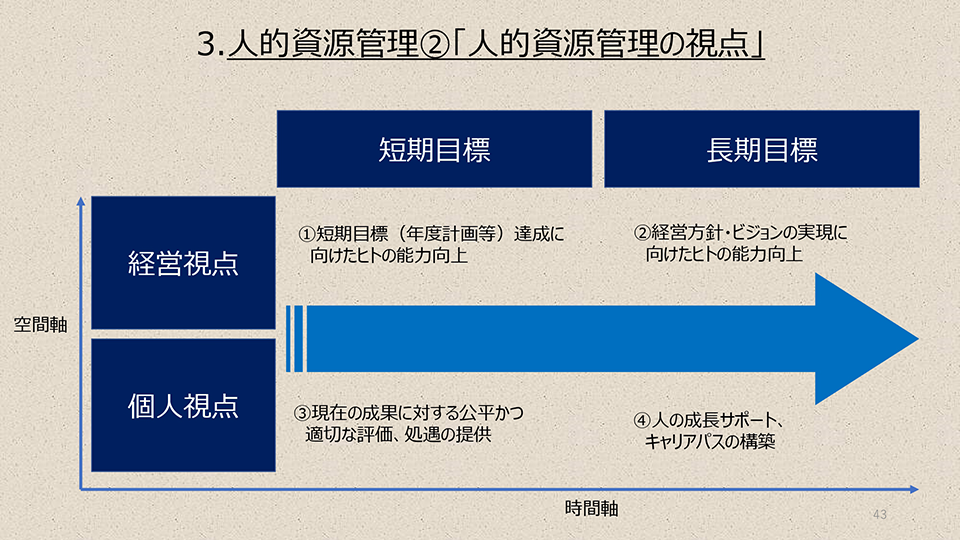

加えて、研修プログラムの構築で、意識しているのが「空間軸」と「時間軸」です。空間軸は「経営視点」と「個人視点」、時間軸は「短期目標」と「長期目標」からなります。経営視点での短期目標は年度計画などの達成に向けた能力向上、長期目標は経営方針・ビジョン実現に向けた能力向上です。個人視点での短期目標は、現在の成果に対する公平かつ適切な評価、処遇の提供、長期目標は人の成長サポート、キャリアパスの構築です。

人材開発プログラムは6つのステップで作成

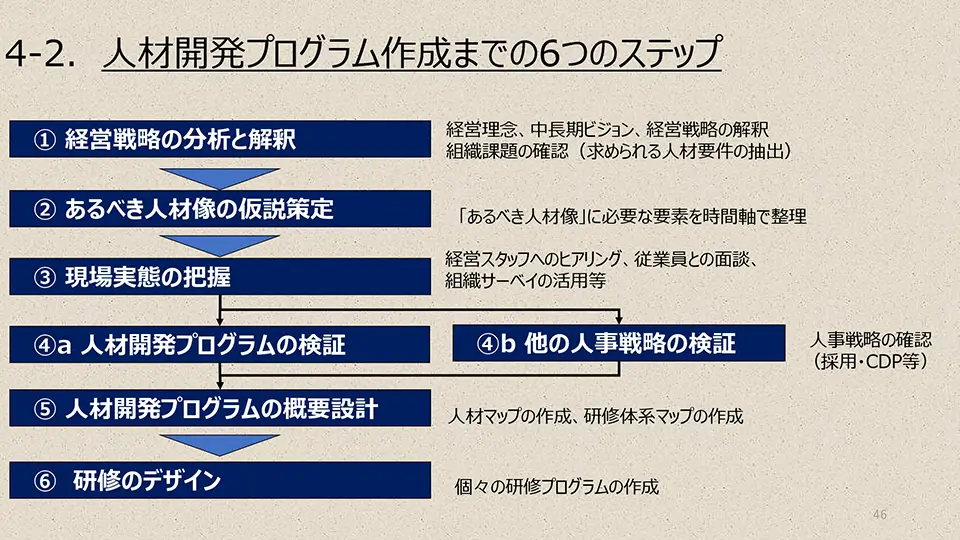

人材開発プログラムは、経営戦略が要求する内容と水準まで、メンバーの能力を引き揚げることが目的です。個人の成長と組織の発展を同時に追求するもので、ほかの関連システムとの関係性を前提に構築します。

具体的なプログラムは、次の6つのステップで作成します。1つ目が「経営戦略の分析」で、長期・中期・短期の時間軸で分析、解釈します。2つ目が「あるべき人材像の仮説策定」で、テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルの3つの区分で整理し、仮説を立てます。3つ目が「現場実態の把握」で、人材像の仮説をインタビューで検証し、現場実態を調査、課題(GAP)を抽出します。4つ目が「人材開発プログラムの検証」と、配属方針や人事制度など「他の人事戦略との整合性の確認」です。5つ目が「人材育成プログラムの概要設計」で、6つ目が「研修のデザイン」です。

従業員の能力は、企業内で通用する能力と一般的に通用する能力の2つに分けられ、教育手法はOJT(On-the-Job Training)とOFF-JT(Off-the-Job Training)、自己啓発があります。三井物産グループでは、これらをワークプレイスラーニングという形で、学習と実務を連携させるプログラムを構築しています。

「そこで非常に重要なのが、アダルトラーニングという教育理論です。人の学びは7割が経験からといわれており、経験して、それを内省、教訓を引き出して次の行動につなげていく経験学習モデルを前提にしています」(小林氏)。一般にOJTで初心者が熟達者になるまで、3年か4年といわれていますので、同グループでは、3~4年ごとにジョブローテーションで配置転換して人材を育成しているとのことでした。

また、多様な生活スタイルや働き方が一般的になる中で、三井物産グループでは顧客やパートナーから高く評価される自分ならではの強みを主体的に作る「自律型キャリア」形成を進めています。組織の垣根を超えた異動が機動的かつ柔軟に行える「場」、多様な個の強みを活かし、新たな創造を後押しするインクルーシブな「場」、強い個を育成するグローバルな事業現場とそれを補完する体系的研修という「場」の3つを用意し、自律的キャリア形成を促進しています。

人材開発の取り組みについて、赤裸々に語り合う

小林氏によるトークセッションの後は、「各社の人材開発の取り組みについて語ろう」と題してグループディスカッションが行われました。3~5名で各テーブルに分かれ、自社の人材開発について、赤裸々に語り合い、熱心な議論が繰り広げられました。そのため、今回の共創Meetupを通じて、参加者の方々から次のような声をいただいています。

「非常に勉強と刺激になりました。色々な方々とお話しできて参考になり、参加してよかったです」

「具体的な企業の実践例を共有いただいたので、大変参考になりました。ありがとうございます」

「本日は貴重な学びや繋がりの機会を頂きまして、ありがとうございました。ぜひまた参加したいです」

「今回のような具体的な題目まで、ディスカッションできる機会に満足しています」

ブランディングの相談を承ります

当社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション(社外への情報発信)、インナーブランディング(人材の定着)、採用ブランディング(人材の採用)、デジタルマーケティング(顧客獲得)などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援”する姿勢を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ下記のフォームよりお声がけください。