2025年10月15日(水)に、「理念を“自社満足”で終わらせない! BtoB企業の戦略的ブランド広報とは?」と題したセミナーを開催しました。株式会社揚羽のシニアコンサルタント/クリエイティブディレクター 板倉マサアキが登壇し、BtoB企業のブランディングにおける課題や、プロモーション戦略に重要なブランド認知度調査について解説しました。

本セミナーレポートでは、多くのBtoB企業が直面する「理念浸透」の課題から、それを乗り越え戦略的なアウター(社外)広報へ展開するための「ブランド認知調査」の具体的なステップまでを、詳しく解説します。

人的資本経営の時代に再定義されるブランディング

近年、ブランディングの概念は大きく変化しています。

従来、ブランディングは社外向けの宣伝活動として機能していました。その後、2010年代に入り、「働き方改革」や「エンゲージメント」という言葉の広がりとともに、社内(インナー)向けの重要度が増加。そして現在、「人的資本経営」への注目が高まるなかで、まずは社内で理念を浸透させ、次に社外へ発信(アウター)するという構造へと変化しています。

この「人的資本」を中心とする考え方を、揚羽では「Human Driven Branding」と定義しています。

理念・方針が組織にもたらす効果

「企業は人なり」という言葉が改めて注目される中、従業員を起点としたブランド構築は、以下のような効果が期待できます。

- インナー効果:従業員が理念に深く共感し、仕事へのモチベーションやエンゲージメントが向上します。

- アウター効果:従業員の行動や対話を通じて、その良いイメージが顧客、取引先、そして求職者へと波紋のように広がります。

人的資本を中心とすることで、従業員のエンゲージメント向上はもちろん、顧客・求職者・投資家といった全方位へのブランディングが実現します。

まずは従業員へのインナーブランディングで内側から強い組織をつくることが、強固な企業ブランド構築への第一歩となります。

パーパス浸透の課題とBtoB企業の現状

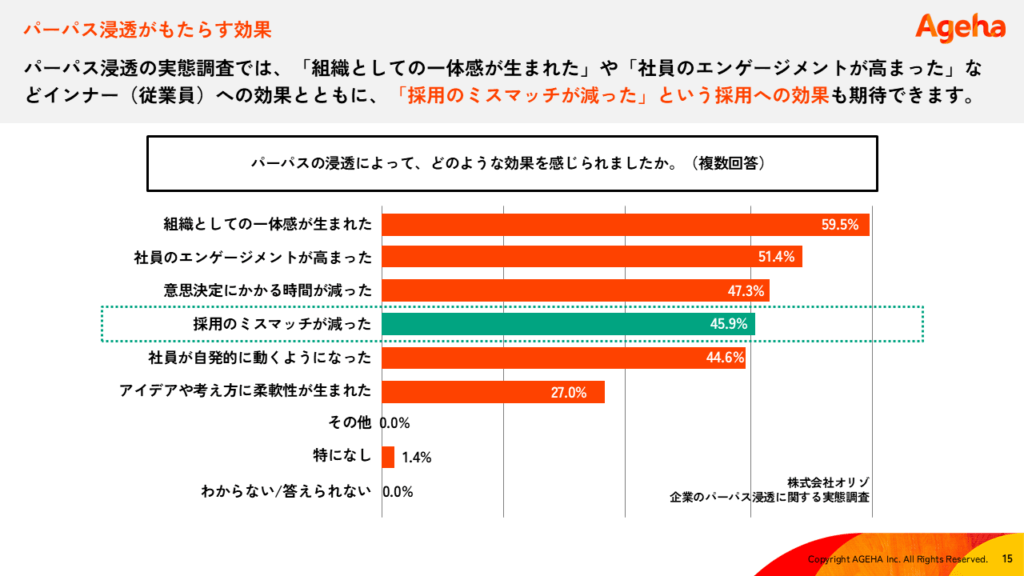

パーパス経営が広がる中、自社の存在意義を言語化する企業が年々増えています。また、既存のパーパスを見直すケースも多くみられます。パーパスへの共感は、単なる従業員のエンゲージメント向上に留まりません。

たとえば、採用においては、ミスマッチの減少が期待でき、求職者への入社意欲向上につながっています。また、商品・サービスの利用意向、投資家からの株式購入意向の向上など、事業においても広範囲に効果を発揮します。

とくに、BtoB企業は「従業員こそがブランド」であるため、インナーブランディングに力を入れている傾向が強くみられます。その一方で、アウター展開(社外への発信)については経験が少なく、なかなか踏み出せないのが現状の課題といえるでしょう。

BtoB企業の採用課題とアウターブランディングの潮流

BtoB企業が抱える最も深刻な課題の一つが、採用における「応募者認知」です。これは採用ブランディングにおける長年の課題でもあります。

就職活動における調査結果では、学生の約85%が、活動開始時点で「認知」している企業に入社を決めているという結果も出ています。つまり、採用を成功させるためには、候補者に「知られている」ことが重要なのです。

この課題を背景に、BtoB企業のアウターブランディングは活発化している傾向にあります。とくに機械や素材といったメーカー企業では、この10年間でCM出稿量が約2.6倍に増加しました。

多くは採用目的であり、エントリー開始時期(9月・10月頃)や選考開始時期(1月頃)に合わせてテレビCM出稿量が増加する傾向があります。

YouTubeやデジタルサイネージなど、動画広告を出稿できるプラットフォームが増えたこともBtoB企業のプロモーション増加を後押ししていると考えられます。

アウター展開に踏み出す前に「ブランド認知度調査」を

「競合が広告を出しているから、うちも広告を出そう」と安易にアウター展開に踏み出すのは、リスクが高いです。

プロモーション規模が大きくなるほどコストは増大し、とくにテレビCMのようなマスメディアへの出稿は多額の費用がかかります。しかし、多額のプロモーション費用をかけたからといって、必ずしも企業のブランド認知が向上するとは限りません。

そして、多くのBtoB企業がアウター展開に踏み出せない根本的な理由は、「抱えている課題が不透明」なことにあると考えられます。

そこで、広告実施の可否にかかわらず、まずは自社の状況を客観的に把握するために、ブランド認知度調査の実施をおすすめします。

ブランド認知度調査で「課題の不透明さ」を解消する

ブランド認知度調査の内容は企業ごとにカスタマイズされますが、主に以下の3つのポイントを調査することで、今後のプロモーション戦略の羅針盤(指針)を得ることができます。

- 企業認知:競合企業と比べてどの程度知られていないかを定量的にチェックし、ターゲット別の認知度を把握する。

- 企業イメージ:企業を認知している人が「どのようなイメージを持っているか」をチェックし、自社が発信したいイメージとのギャップを把握する。

- 広告効果:広告を実施している競合他社の認知・イメージを調査し、広告による「ブランドリフト」効果(認知やイメージの向上)をチェックする。

この調査により、貴社のブランディングにおける課題が明確化し、「広告を実施すべきか」という判断や、より効果的なプロモーション戦略の設計が可能となります。

揚羽が実施するブランド認知度調査

揚羽では、インナーからアウターへの展開に、ブランド認知調査の企画・実施からプロモーション戦略・広告施策の立案、出稿から効果測定まで一気通貫で伴走します。

ブランド認知度調査は、約2ヶ月のプロジェクトとして実施します。最初の1ヶ月間はディスカッションして調査票の項目をすり合わせ、その後の1ヶ月間で調査から報告までを進行します。

ブランド認知度調査では、まずスクリーニング調査を実施。自社を含めた競合企業を約10社選定し、ターゲット別の各社の認知度も計測します。ビジネスパーソンや経営層、学生など、ターゲット別の認知度を把握することで、競合のプロモーションとどれほどの差があるかを把握できます。

さらに、本調査では、競合企業の中で比較したい3社〜4社を選定し、企業を認知している人に対して「企業に対して持つイメージ要素」を回答してもらいます。結果は数値で示されるため、自社が与えたいイメージとの乖離(ギャップ)を定量的に把握できます

そして、広告効果の測定では、競合他社が出稿した広告を対象に、該当広告の接触者と非接触者の企業イメージの評価にどのような差(ギャップ)が生まれているかをチェックしていきます。競合他社の広告がもたらしたブランドリフト効果から、自社で広告を実施した際の効果をある程度予測できます。

理念が社内だけに留まり、社外への強みとして活かしきれていないと感じるBtoB企業は、「インナーの共感」を土台とし、「ブランド認知度調査」という客観的なデータをもって「アウター展開の道筋」を明確にすることが必要です。戦略的なブランド広報を実施することで、企業の未来を支える強固なブランド基盤を築けるでしょう。

まとめ:理念を「インナーの共感」から、「アウターの強み」へ

BtoB企業の戦略的ブランド広報について解説しました。改めて重要なポイントは以下の3点です。

| なぜインナーが土台か | 人的資本経営の時代、まずは従業員の理念共感を高めることが、顧客や求職者への信頼を生み出す起点となるため。 |

| BtoB企業が直面する課題 | 理念が「社内満足」で留まりがちで、特に採用面での「応募者認知」の低さが課題。しかし、アウター展開すべきかどうかの判断基準や課題が不透明なため。 |

| どうアウターへ展開するか | 安易に広告を打つのではなく、まず「ブランド認知度調査」で自社の課題を客観的・定量的に把握する。データに基づき戦略を立てることで、効果的なアウター広報が実現するため。 |

理念の浸透も、ブランド広報も、一度実施して終わりではありません。本セミナーレポートでご紹介したステップや調査手法を参考に、ぜひ貴社の強固なブランド基盤構築にお役立てください。

本セミナーの録画を公開しております。視聴ご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。お申込み後、すぐに視聴いただけます。