提供する価値の硬直化を危惧

三菱地所レジデンス株式会社は、経営ビジョンに「暮らしに、いつも新しいよろこびを。」を掲げ、「新しい価値づくりこそNo.1ブランドの使命」と捉えています。この経営ビジョンは、策定から10年以上経過して、従業員に十分浸透しているものの、同社が提供する価値が硬直化してしまうかもしれないという危惧がありました。今後も社会から選ばれ続ける企業であるには、「購入したあともずっと長く続く、住まい・暮らしから感じる充足感・満足感」といったベネフィット(提供価値)を、従業員が継続的に生み出す必要があります。

そこで同社は、従業員の意識や行動改革、さらに顧客からの共感、支持の獲得を目指すため、2022年度より社内に向けた行動改革プロジェクトが始動し、浸透に向けて現在(2025年3月)も進行中です。

当社は「定期アドバイザリー」という形で、インナーブランディングの年間計画立案から各施策の実行まで、一気通貫で伴走しています。ベネフィット(提供価値)を現場の従業員に浸透させ、意識や行動の変容を起こすことで、サービス内容や接客態度にも反映され、最終的には社外に向けたアウターブランディングにもつなげていくことを狙っています。

「ベネフィットの言語化」からプロジェクトが始動

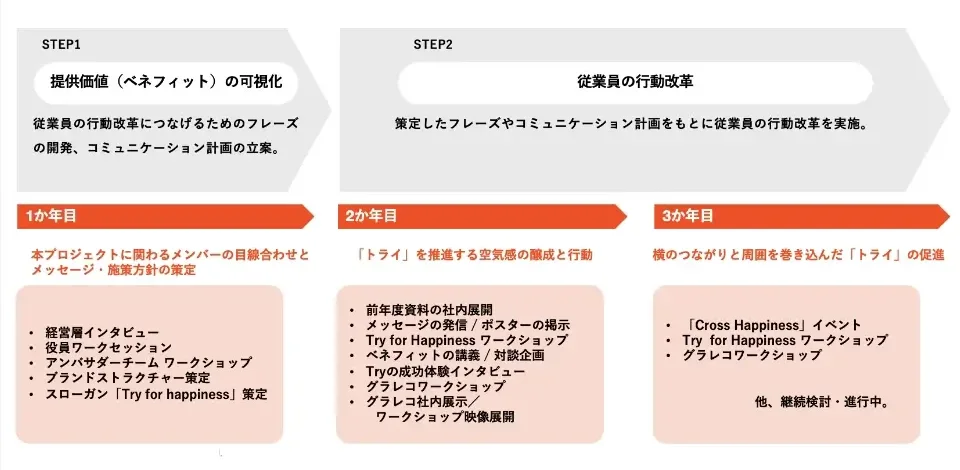

このプロジェクトは2022年11月から始まり、既に3年目に突入しています。年1回の社内浸透度を測る調査の設計から分析、調査結果を踏まえた、次年度の浸透計画の策定まで支援しています。

【1年目:言葉づくり「Try for Happiness」の策定】

1年目のメインテーマは、同社が考える「ベネフィット(提供価値)」の言語化です。この言語化を通じて、ベネフィットに対する共通理解を促し、従業員の行動変革の兆しをつくることを狙いとしました。従業員の行動改革につながるフレーズ開発とコミュニケーション計画の立案のため、次のプロセスで進めました。

(1)経営層インタビュー/役員ワークセッションまとめ

(2)コアバリューの抽出

(3)アンバサダーチームに選出された従業員のワークショップ

(4)フレーズ開発

(1)経営層インタビュー/役員ワークセッションまとめ

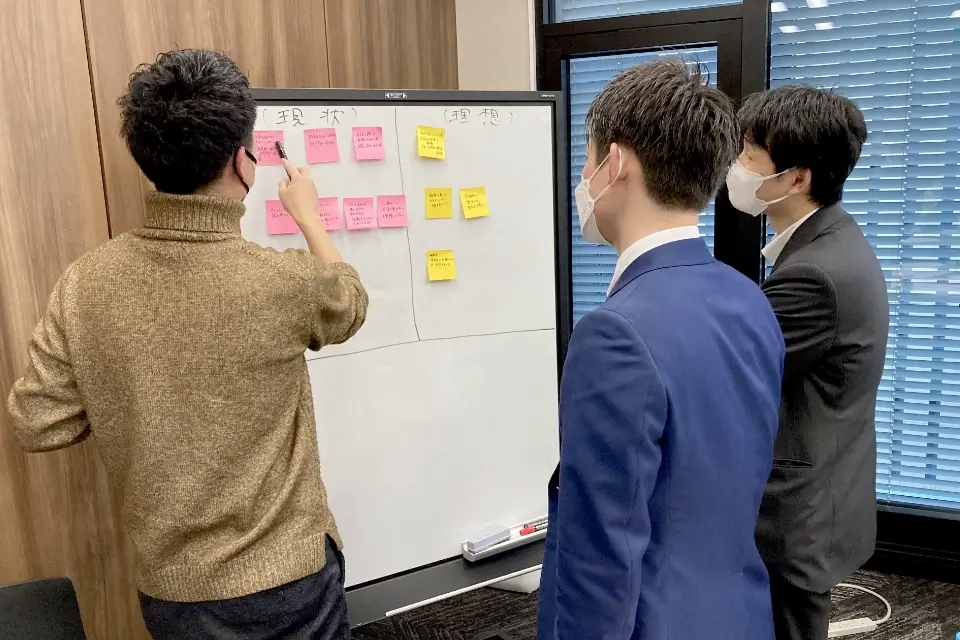

まずは、同社が追求する「ベネフィット(提供価値)」の解像度を高めることを目的に、経営層や役員へのインタビュー、ワークセッションを実施。経営層へのインタビューは、同社の目指す姿や、市場における競合優位性、従業員に求める価値観など、経営目線でヒアリングを行いました。その後の役員ワークセッションでは、同社の「過去・現在・未来」について協議。「これまで提供してきた価値」「これからも選ばれ続ける会社になるために」というテーマで議論してもらいました。

(2)コアバリューの抽出

そして、抽出した情報を整理したことで、「徹底的にお客様に寄り添い、未来を見据えた顧客体験を提供し続けること。それにより、人生のあらゆるステージ(=一生)を豊かにする住まいとして選ばれ続け、これからの時代に必要とされるかけがえのない資産を生み出し続ける」というコアバリュー(ブランドが顧客や社会に与える提供価値)を抽出しました。

(3)アンバサダーチームに選出された従業員のワークショップ

その後、今後の浸透活動においてアンバサダーとして現場を牽引していくことを意図し、各部門のマネージャークラスのメンバーで構成された「アンバサダーチーム」による従業員ワークショップを実施。ここでは、「挑戦を促す風土づくり」が「コアバリュー」と「目指すべき方向性・姿」の社内浸透における課題として確認されました。

(4)フレーズ開発

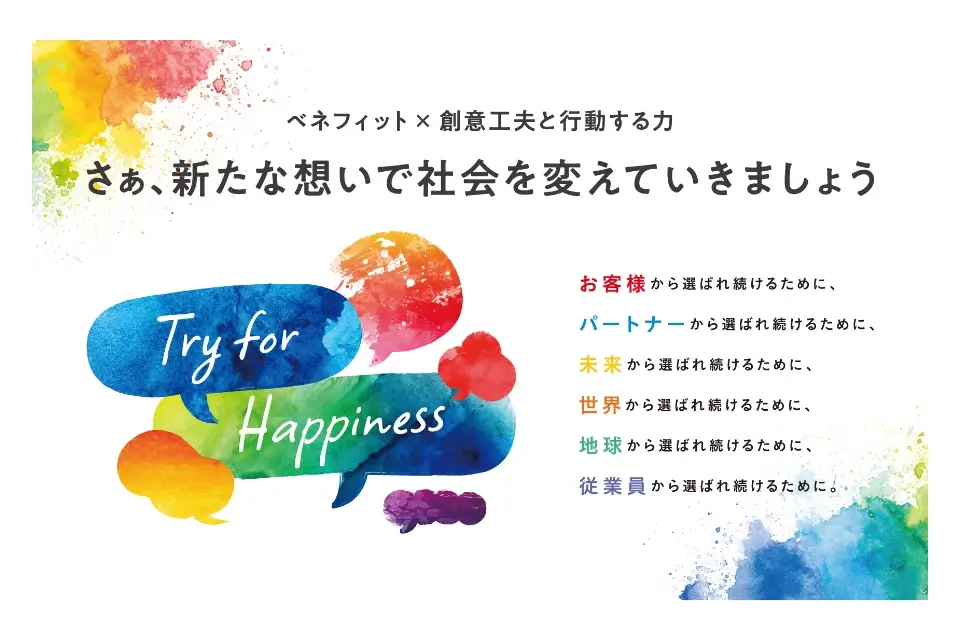

提供価値の明文化、現状考察により目指すべき姿とのギャップを可視化した結果、プロジェクトの方向性を示すスローガンとして「Try for Happiness」を策定。これは、経営ビジョンである「暮らしに、いつも新しいよろこびを。」の提供価値(ベネフィット)と、一人ひとりの活躍を目指し、各プロダクトブランドの横軸を通す言葉です。「お客様の、社会の、そして自分自身の『幸せのありかた』にとことん向き合って、行動し挑戦してほしい」という想いを表現し、従業員の行動や挑戦が促進されることを目指しました。

また、従業員と経営層、役員の「挑戦したい」思いは一致しているものの、行動につなげにくいという現状に対し、ギャップを埋めるために年間のコミュニケーション計画を策定。実施は次年度へと引き継がれました。

【2年目:ワークショップによる「Try for Happiness」の推進】

2年目は年間を通じて浸透を図るコミュニケーション施策を展開。社員の意識改革と行動変容を促す具体策として、主に以下の2軸で施策を実施しました。

(1)従業員に対して「Tryを求めている」ことを明示

(2)「Try for Happiness」の研修実施

(1)従業員に対して「Tryを求めている」ことを明示

スローガン「Try for Happiness」は、2023年4月に新中期経営計画の中で発表。その後、プロジェクトに対する社内での「認知・理解」を促進する施策として、キービジュアルやポスターの制作を行いました。

(2)「Try for Happiness」の研修実施

加えて、共感を生むためのプロセスとして「Try for Happiness ワークショップ」を実施。一人ひとりの価値観を振り返り、自分自身の「Try」を見つけ、「Try」への内発的動機を高めることを目的としました。まずは、マネージャー層を対象に開催。その後、マネージャー層が講師となって自分のチームで同研修を開催し、ほぼすべての従業員に参加してもらいました。マネージャー層が講師をするにあたり、研修をサポートする「研修レクチャー映像」も制作、配布しています。

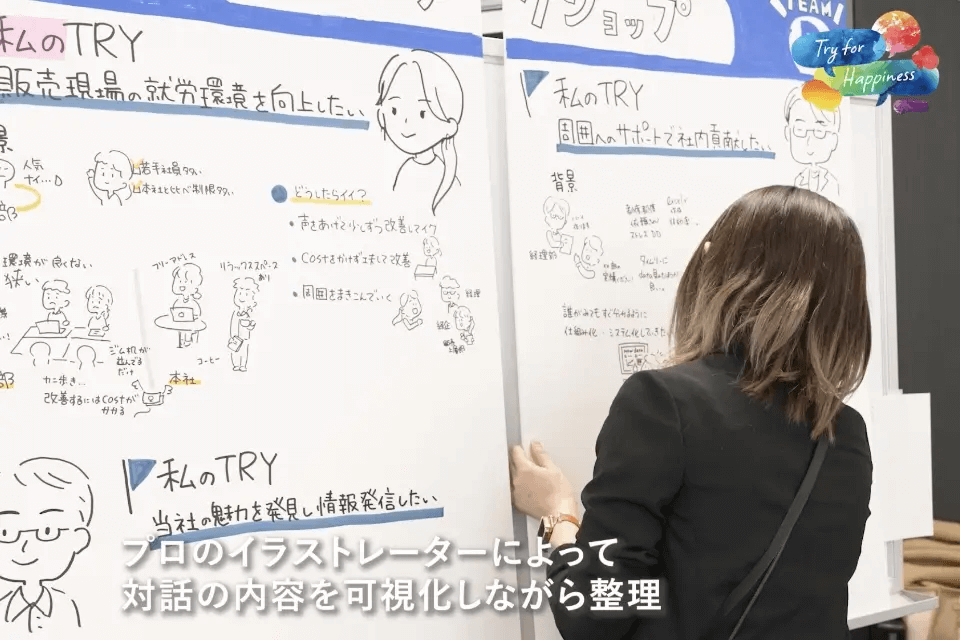

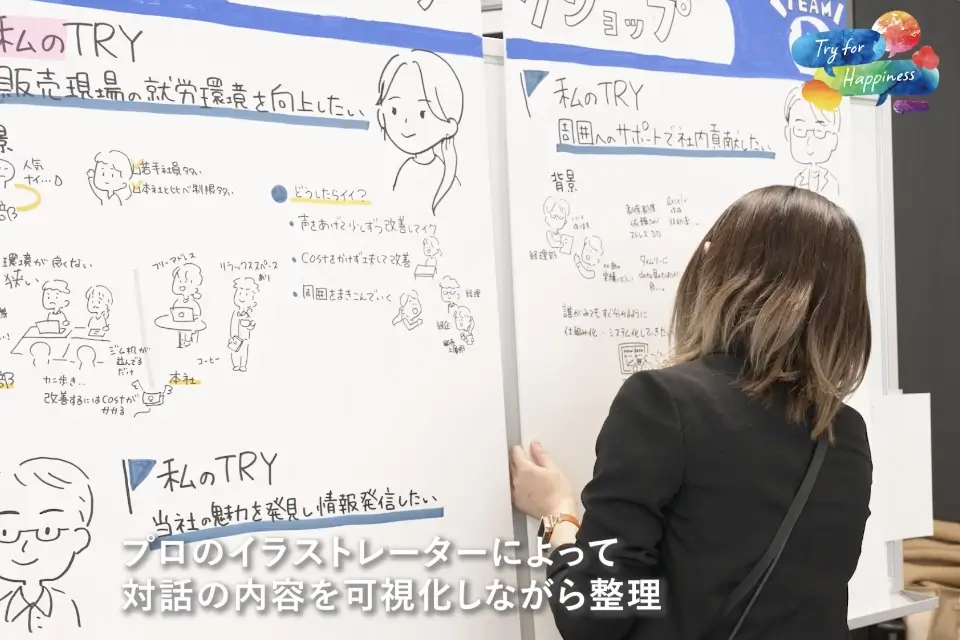

半年後には、「Tryの深堀り」「悩みの解消」「仲間づくり」を目的に、各自のTryを共有する場として「グラレコワークショップ」も行いました。最初のワークショップからTryに向けて動き出したものの、課題が見えてきたことでつまずいてしまっている従業員、動くきっかけが持てない従業員に対して、行動を促すことで、もう一歩前進してもらうことを狙いに開催しました。役員の方々がオブザーバーとして参加することで、会社として従業員の「Try」を応援している姿勢を伝えました。

また、より浸透を促進させるため、同社内で「社長が大事にするベネフィットについての講義・対談企画」や「Tryの成功体験インタビュー」も実施してもらいました。

グラレコワークショップについては、「楽しいワークショップにしたい」との要望や参加者の自発性を大事にするという考えにより、表現手法として「グラフィックレコーディング」を活用。自分自身の「Try」を絵と文字で表現することで未来を描きやすくし、周囲に対しても可視化されました。作成したイラストは、研修後、社内に掲示しました。ワークショップに参加していない従業員にも「Try」を知ってもらい、「Try」実践への機運を高めることを意図しています。

さらに、「Try for Happiness」の活動を多くの従業員に知ってもらうことや、「楽しそう」「参加してみたい」と感じてもらうことを目的に、ワークショップの模様を映像化。ディスカッションの様子やグラフィックレコーディングを作成している風景、動画の後半部分には参加者の声やオブザーバーとして参加した役員の感想も入れることで、ワークショップの温度感や効果を伝えています。

【3年目:横連携の強化】

現在進行中の3年目は、2年目に宣言した個人とグループの「Try」を実践するための施策を検討、実施中です。企業として進むべき方向や目的は同じであっても、それを達成するにはグループを超えて周囲を巻き込みながら「Try」の実行が求められます。一方、現状はそれぞれの「Try」が個人やグループ内に閉じている状態があるため、自分の「Try」に周囲を巻き込み、そして誰かの「Try」に巻き込まれることで、最終的には企業価値の創造につなげることを目指します。

「Cross Happiness」と名付けたイベントでは、毎回一つの案件を軸にした「テーマ」を基に関心のある従業員が集い、部署を超え、「Try」の共有や日々の業務でできることの探索を行っています。グループを超えた協力、情報共有を実現するため、横連携を強化する施策を中心に、継続進行中です。

グラレコワークショップ参加者の100%が満足

3年目に突入した本プロジェクトでは、定量的な成果も明確に表れています。同社で実施されている全体アンケートでは、「変化が許されない雰囲気がある」という回答が、2022年には60.3%だったのに対し、2024年の調査では9.3%へと大幅に減少しました。

個別施策に関するアンケートでは、「Try for Happiness ワークショップ」に参加した約96%が「満足した」と回答し、約93%が「新たな気づきを得た」と答えています。普段関わる機会の少ない他部署の従業員との対話を通じて、自身のビジョンを見つめ直す良いきっかけとなりました。

また「グラレコワークショップ」では、参加者の満足度が100%を記録。さらに「Try」の悩み解決における達成率は95%程度に達し、参加者39名中37名が「Tryに関する悩みを解決できた」と回答しました。こうした取り組みの姿勢とインパクトが評価され「Try for Happinessプロジェクト」は、三菱地所グループ社員の表彰制度「ひとまち大賞」を受賞しています。